Kategorie

- Begriffsregister (24)

- Literaturregister (25)

- Materialien (7)

- Miniaturen (7.401)

- Personen-S (2)

- Personenregister (126)

- Quellen (49)

- Verzeichnis der Quellen und Materialien (1)

Suche

Tags

-

Kategorien

- Begriffsregister (24)

- Literaturregister (25)

- Materialien (7)

- Miniaturen (7.401)

- Personen-S (2)

- Personenregister (126)

- Quellen (49)

- Verzeichnis der Quellen und Materialien (1)

Stichworte

Suche

-

Spitzweg, Siegmund Hellfried

Veröffentlicht unter Miniaturen

Verschlagwortet mit S

Kommentare deaktiviert für Spitzweg, Siegmund Hellfried

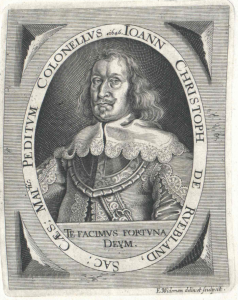

Dehn-Rotfelser [Dhen, Dehnaw, Dähn, Dähne, Dühne, Dehm, Dehme, Dyherrn], Moritz Adolf von

Dehn-Rotfelser [Dhen, Dehnaw, Dähn, Dähne, Dühne, Dehm, Dehme, Dyherrn], Moritz Adolf von; Generalwachtmeister [um 1580-1639]

Moritz Adolf von Dehn-Rotfelser [Dhen, Dehnaw, Dähn, Dähne, Dühne, Dehm, Dehme, Dyherrn] [um 1580-1639] stand zuletzt als Generalwachtmeister[1] in kursächsischen Diensten.

Er war ein Sohn des Ernst von Dehn-Rotfelser [1.11.1573-1645] und dessen Ehefrau Eva von Allenpeck. Außer seiner strengen Erziehung im reformierten Glauben[2] ist über Kindheit und Jugend Dehn-Rotfelsers wenig bekannt. Seine militärische Laufbahn begann er als Musketier.[3] Im Januar 1627 lag er in Hirschberg[4] und unterrichtete Melchior von Hatzfeldt,[5] damals noch Obristleutnant,[6] von seinen Versorgungsschwierigkeiten.[7] Im März dieses Jahres war er als Rittmeister[8] mit äußerst schwierigen Werbungen[9] beschäftigt, wie er ihm am 5.3.1627 aus Hirschberg mitteilte: „Es sei hohe Zeit, der letzte des Monats rücke näher, und noch sei wenig geworben. Bei dem Herrn Schaffgotsch[10] bin ich seitdem noch nicht gewesen, will aber bis Sonntag oder Montag mich zu ihm begeben. Als will ich verrichten, was mir der Herr Oberstlieutenant befohlen hat; ist aber wegen der Reiter bei ihm wenig zu hoffen, denn die schlimmsten Kerle keine Lust unter uns zu reiten haben. Ich werde zu thun haben, daß ich die bekomme, die er mir versprochen hat“.[11] In diesem März ging es in ihrer Korrespondenz auch um die Lieferung von Feuerrohren[12] aus Schmiedeberg.[13] In Schweidnitz[14] lag er im Juli dieses Jahres: Dabei ging es um Kontributionszahlungen,[15] die Verwundung von Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg[16] und den Abmarsch mehrerer Kompanien[17] Dehn-Rotfelsers von Frankfurt a. d. Oder[18] zu dem Obristen[19] Hans Georg von Arnim.[20] Vom September 1627 datiert ein Schreiben Dehn-Rotfelsers an Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg über ein Gefecht bei Bützow.[21] Dehn-Rotfelser berichtete Hatzfeldt in diesem Monat auch aus Sternberg[22] über den schlechten Zustand der Truppen, die Verhandlungen mit Herzog Johann Albrecht II. von Mecklenburg-Güstrow[23] und sein Zusammentreffen mit Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg. Aus Schaan[24] hatte er Hatzfeldt über die Belagerung Bützows sowie die Disziplinlosigkeit französischer Truppen[25] unterrichtet und ihn um Hilfe gebeten.[26] Arnim selbst hatte nach der Einnahme Bützows die bischöflichen Wertsachen geplündert und Silbergeschirr, bischöflichen Ornat etc. mitgenommen.[27]

Im Juni 1628 lag Dehn-Rotfelser im dänischen Bangsbo[28] – in Frederikshaven[29] selbst war eine von den Kaiserlichen errichtete Schanze – und informierte Hatzfeldt über die Ankunft einer Flotte von über 100 Schiffen aus Richtung Skagen[30] und Läso[31] sowie die Gefahr einer Truppenlandung. Zudem ging des um die Bewachung der Küste von Skagen bis nach Hals.[32] Dehn-Rotfelser berichtete ihm in August über die Pulvermühle in Elling[33] sowie über die Aburteilung des Werbers Hans Lotsmann von Schreibersdorf.[34] Die Beschießung der Küste bei der Ellinger Schanze[35] durch mehrere Schiffe war Gegenstand ihrer Korrespondenz im September, im Oktober wies er Hatzfeldt auf die mangelhafte Bewachung der Fladschanze hin.[36] Im Dezember unterrichtete er ihn von der Strandung eines großen Schiffes von etwa 80 Tonnen bei den kleinen Holmen und von der Zuweisung von zwei kleinen Höfen bei dem Huteloffkloster.[37]

Im Mai 1629 war er noch immer in Bangso einquartiert.[38] Es ist anzunehmen, dass er nach dem Frieden von Lübeck[39] Dänemark verlassen hat.

Zu 1632 wird berichtet: „Daraufhin griffen die [schwedisch-sächsisch-brandenburgischen; BW] Verbündeten Steinau[40] an, wo 18.000 Kaiserliche lagen. Mit der Eroberung der Stadt fiel am 5. September 1632 auch die strategisch wichtige Oderschanze an die Sachsen. Um die Kaiserlichen wirksamer zu bekämpfen, wurde die Armee geteilt. Während die sächsische Infanterie sowie die schwedische[41] und brandenburgische Kavallerie vor Breslau[42] blieben, brach der Feldmarschall[43] mit seiner Reiterei in der Nacht zum 9. September nach Ohlau[44] auf, wo bereits die Kaiserlichen lagen. Um die Verbündeten am Übergang der Oder zu hindern, traf Schaffgotsch mit weiteren Truppen an. Trotzdem war es Moritz Adolph von Dehn-Rothfelser gelungen, die Oder zu überschreiten. Beim Eintreffen der Nachricht über die Fertigstellung der Brücke von Ohlau flüchteten die etwa 8.000 Kaiserlichen in Richtung Brieg.[45] Die Sachsen zogen ihnen auf dem rechten Oderufer entgegen und brachten ihnen am 10. September bei Namslau[46] eine vollständige Niederlage bei. Über 1.200 wurden gefangen genommen,[47] die restlichen flüchteten nach Oppeln,[48] Jägerndorf[49] und Troppau.[50] Arnim folgte jedoch nicht und quartierte seine Truppen in Brieg und Schweidnitz[51] ein“.[52]

Die Bestallung Dehn-Rotfelsers zum Obristen eines kursächsischen Reiter-Regiments[53] erfolgte am 11.2.1633.[54] In diesem Jahr wurde er zum Kommandanten von Brieg ernannt.

„Nach Beendigung des Waffenstillstandes ließ Wallenstein[55] verbreiten, über Zittau[56] durch die Oberlausitz im Meißner Land einfallen zu wollen. Piccolomini[57] wäre schon aufgebrochen, um Torgau[58] oder einen anderen wichtigen Elbübergang zu besetzen. So zog Arnim von Kant[59] ab, wo die Armee ohnehin nicht mehr länger versorgt werden konnte und verließ Schlesien nach Sachsen. Zurück ließ er Thurn mit 5.000 Mann, die in Groß-Glogau,[60] Brieg, Liegnitz,[61] Oppeln[62] und Breslau[63] verteilt lagen. Unterstützung sollte ihm Oberst Moritz Adolph von Dehn-Rothfelser geben.

Inzwischen hatten die Schweden ihr Lager bei Steinau aufgeschlagen und beschlossen, den Sachsen zu folgen. Arnim, der schon weit in Sachsen stand, wollte nicht umkehren. So unterbrach Wallenstein seinen Zug und rückte in Eilmärschen auf die 3.500 Schweden bei Steinau vor“.[64]

Am 11.10.1633 stand Dehn-Rotfelser mit seinem Regiment unter dem Befehl des Grafen Heinrich Matthias von Thurn[65] der Armee Wallensteins gegenüber. „Thurn war am 11. früh noch ‚in stockfinsterer Nacht und bei großem Wind und Regen in die Schanze gekommen. Dort erzählte ihm ein adeliger Landsaß,[66] daß der Feind in der vergangen Nacht ‚unaufhörlich mit großem Antreiben gezogen, darunter auch Fußvolk und schwere Wagen gewesen‘. Der Graf berief jetzt eiligst Duval[67] aus dessen benachbartem Dorfquartier und beide beschlossen den Kaiserlichen ungesäumt Reiterei entgegenzuwerfen. Noch war der Tag nicht recht angebrochen, als Oberst Bayer[68] und der Oberstlieutenant des Krakauischen[69] Regiments in der Gesamtstärke von nur 300 Pferden sich auf den Weg machten. Die Obersten von Fels[70] und Dehn [?] folgten mit zusammen 650 Pferden: sie nahmen auch von den im ganzen 360 Mann zählenden Dragonern[71] mit, was an der Hand war. Fast eine Meile[72] von der Schanze kamen ihnen die unterdeß von Schaffgotsch geworfenen Reiter Oberst Stößels[73] in voller Flucht entgegen. Fels brachte sie ‚mit großem Ernst und Tapferkeit‘ zum Stehen und trieb die Verfolger eine Strecke zurück.

Es war nun so hell geworden, daß man deutlich wahrnehmen konnte, wie die Kaiserlichen mit einigen tausend Mann die Oder überschritten, auch gegen 1200 Dragoner bei sich hatten, die bald von den Rossen sprangen und mannhaft auf die Verbündeten losgingen. Thurn gedachte sie anfangs mit seinen an Zahl viel schwächeren Dragonern aufzuhalten; allein da diese gleich anfangs von den besser gewappneten Kaiserlichen in Unordnung gebracht wurden, wollten sie sich trotz alles Ermahnens und Zuredens – auch der brandenburgische Oberst Burgsdorf[74] feuerte sie mit scharfen Worten an – zu keiner weiteren Gegenwehr verstehen, verließen nicht einmal ihre Rosse, sondern wandten diese nach der Schanze zurück. Darauf wurden die Obersten Bayer und Stößel ‚ermahnt sich zu stellen‘; doch auch deren Compagnien schlossen sich dem Strom der Flüchtigen an, prallten unter die hinter ihnen stehenden Schwadronen[75] des Baron von Sirot[76] (200 Pferde) und brachten sie gleichfalls in Unordnung. Vergebens beschwerte sich ihr Kommandeur darüber bei Oberst Stößel; Sirots Reiter waren nicht mehr verwendbar, nicht mehr an den Feind zu bringen. Das nun vorrückende Felssche Regiment wich ‚ebenermaßen‘ vor der Übermacht dreier kaiserlicher, aus Kürassieren[77] und Arkebusieren[78] (2) bestehender Regimenter. Fels und Sirot gerieten bei diesem Angriffe, der vornehmlich den linken Flügel der Schweden und Sachsen traf, in Gefangenschaft.[79] Dabei mag auch Jacob Duwal in die Hände des Freiherrn gefallen sein; er hatte den Kummer des Augenblicks durch reichlichen Weingenuß zu vergessen gesucht und war bei seiner Gefangennahme ‚so voll, daß er fast nicht reden gekonnt‘. Besser als die links fechtenden Schweden hielt sich der rechte, aus den Reiterregimentern der Obersten Dehn, Rauchhaupt[80] und Krakau (etwa 900 Sachsen) bestehende Flügel der Verbündeten, bis er von zwei starken feindlichen Schwadronen, die dem weichenden linken Flügel der Verbündeten nachsetzten, umgangen wurde. Oberst Dehn sank schwerverwundet im Handgemenge, Krakau und die Reiter des nicht beim Treffen anwesenden Obersten Rauchhaupt schlugen sich nach drei- und viermaligen tapferen Attaken mit dem größten Teil ihrer Reiter durch, ‚daß es der Herzog von Friedland hoch rühmet‘“.[81] In seiner gedruckten Rechtfertigungsschrift schrieb Thurn: „Damit aber dennoch meinem Gräfflichen Stande und Namen nichts vngleiches oder verkleinerliches zugeleget / dem gemeinen Manne / in mangel vollstendigen Berichts / viel vngleiche Gedancken vnd Skrupel benommen / auch dem allgemeinen Wesen / so es zum theil mit berühret / durch vnzeitige Vorvrtheil nichts nachtheiliges zugezogen: Die Gemüther in solchem Verdacht nicht verwirret / sondern mehr schädliche Einbildungen mögen verhütet werden: Hierumb so habe ich den warhafften Verlauff vnd gründtliche erzehlung des erfolgten Vnglücksfall in Schlesien / in offenen Druck abgebē sollen.

Welcher hierauff beruhet: Daß / als die ChurSächs. Meißnische Lande an Kriegsvolck sehr entblößet / haben J. Excell. Herr ReichsCantzler[82] / inhabendenden plenipotentz vnd auffgetragenen Direction des evangelischen Wesens in Deutschland / zu vernommener ankunfft des Feindes vnd Fürsten von Wallensteins / etc. Herrn General Leutenanden[83] Arnheim schrifftlich erinnert / vnd vermittelst dero hochvernünfftigen Bedenckens vnd einverleibter erheblicher Vrsachen wolmeinendlich gesonnen / gestalten Sachen / vnd jetzigen des Reichs Beschaffenheiten nach / einen solchen Anstalt zu machen / daß die ChurSächs. Lande mehrers gesichert / der Oderstrom erhalten / vnd die vberbliebene Ort vnd Fürstenthumb in Schlesien manutenirt[84] vñ geschützet werden könten. Da haben Herr General Leutenandt mir solch an Sie abgangen Schreiben zu verlesen ertheilet / auch darauff eine vermeinte Diversion,[85] so speciös vnd lieblich anzuhören gewesen / für sich zu Werck zu setzen / gute vertröstliche Vorschläge gethan: Daß Sie nemlichen den General Gallas[86] in Böhmen vmb Leutmeritz[87] liegende / besuchen / demselben / vermittels verleihung des Allmächtigen / einen guten Streich geben / vnd vermittelst solchen Diversion, den Fürsten von Wallenstein an sich ziehen wollten. Sind also Sonnabends / den 21. Sept. mit dero vnterhabendem Volck / aus Schlesien abgezogen / als Dienstages acht Tage hernacher / nemblichen den ersten Octobris der Vberfall / leider / erfolget.

Nach demal Ich nun / was diß falß Herrn General Leutenant gefallen / ein gut ding seyn lassen / auch mit Gott / der aller Menschen wege weiß / auch alles in seinen Händen hat / den ich auch bey meinen Gräfflichen Ehren vnd gutem Gewissen vergeblich nicht zum Zeugen einführe) erhalten kann / daß vnsere sämtliche Meynung dahin gangen / es werde Herr General Leutenant Arnheim / einen guten theil der Wallensteinischen Armee an sich ziehen / auch wohin der gantze Schwalch vnd Corpus deß FeindsArmeen sich wende / sein Rücksehens haben / angesehen die Oerter vmb die Steinawer Brücken / gantz vnd zumahl verderbt vnd verwüstet / daß man in die Harre[88] daselbst Quartier zuhalten) eine wahre Vnmöglichkeit / vnd nicht angemutet werden können / ohne / daß auch deß Feinds Kriegsheer / der eingerissenen Seuche vnd Pest[89] halber der Orten vermuthlichen sich nicht verhalten würde; Gestaltsam dann auch der Fürst von Wallenstein mit dero gantzen Kriegsmacht / schon vber den Haan hinauß gangen war / da hab ich nach einkommenen Kundschafft / daß Herr Schaffgotsch / General des Feinds Cavallerie / mit zehen oder zwölff tausent Mann in Schlesien verbleiben würde / da hingegen ich nur geringe Anzahl / vnd gleichsam eine Hand voll Volcks / wiewol sonsten gute vnd redliche Befehlshaber / die ihre Regimenter zwar würden ergentzen / bey mir hette: Solche Mängel Herrn General Leutenandt Arnheim / als deme sie ohne das bekannt / zu gemüthe geführet / auch beweglich zu erkennen geben / daß ich dißfalß in höchster Gefahr vnd Vnsicherheit / so leichtsam zu Abbruch / oder auch verschmälerung meines so lang rühmlich hergebrachten Namens vnd Lebens / außschlagen vnd gerathen können / Nichts destoweniger aber / alldieweiln ein standhaffter Mann allen fürfallenden Sachen vnd Händeln / allerdings kein Rath vnd Ordnung geben: Sondern viel mehr von demselben / nach Gelegenheit / Rath vnd Ordnung nehmen vnd lernen / vnd sich in die Zeit schicken vnd richten mus / ich auch durch Gottes Gnade vnd Rettung / anderer Orten in dergleichen Gefahr mehr vnd vnerschrocken gewesen / der guten Zuversicht vnd Welt Erfahrenheit / daß in allen Waffen / mehr an Dapfferkeit / als an Vielheit vnd Menge der Völcker gelegen / vnter vielen auch in Zeiten die wenigsten den Feind schlagen vnd treffen: So hab ichs im Namen Gottes wagen / der Abrede gemäs / bey der Steinawer Brücken verharren / auch mich vmb die Lignitz[90] mit der Reuterey sehen lassen / vnd des General Schaffgotschen / als welcher der kundschafft nach / in Schlesien verbleiben würde / bey gemeldter Brücken erwarten / ihme auch / der Verfassung gemäs (welches Herr Baron de Sire vnd Rittmeister Steinbach[91] aus einem Munde bekundschafften können) mit darschickung der reuterey vmb Lignitz ein Nachdencken machen wollen / damit der Feind Herrn General Leutenant Arnheim mit aller vnd völliger Macht nicht in den Eisen liegen[92] / vnd in seinem Vorhaben / den Gallas zu besuchen / vmb so viel wenigers verhindern könne / sondern auch in Schlesien zuverbleiben gereitzet / vnd angetrieben würde / daß auch auff solche Art die Besatzung in Lignitz gebracht / welche sie auffzunehmen sich anfänglich geweigert / aber doch angenommen haben / vnd daß auch durch solch Mittel die Fürstliche Personen in Schlesien / bey dero Land vnd Leuten erhalten / vnd dero gentzliches Verderben möchte verhütet werden.

Dann was würde dieses für ein ansehen gehabt haben / daß Herr General Leutenandt Arnheim mit so viel tausend Mann den Krieg in ein ander Land zu pflantzen / vnd den General Gallas in Böhmen anzugreiffen fortgezogen / Da der Fürst von Wallenstein mit dem gantzen Hauffen seines Heers schon allbereit vber 8. oder 9. Meilen von vns vor der Steinawer Brücken / im Nachzug gewesen / solchen Ort zu verlassen / vnd also den Feind von aller Rücksorge in Schlesien zu befreyen ?

Zuvoraus / weil der Ort vmb die Steinawer Brücken also beschaffen gewesen / daß wir mit vnserm wenigen Volck / welches den mehrern theil in der Reuterey bestanden / es were dann / daß wir vns dem Feind gleichsam selbst vorsetzlich darliefern / vnd zu seinem Vorthel an die Hand gehen wollen / auch wegen der Fütterung so schleunig nicht abziehen / vns in die feste Städte / welche mit keiner Nothwendigkeit versehen / sondern das Getreidig vnabgeschnitten / da man eher ein Wildpret denn einen Bawer zusehen gekriegt / im Felde stehen blieben / vnd vns in die Städte begeben köñen / wie solches alles Landkündig / vnd keiner / der sich der Orten befunden / verneinen vnd abredig seyn / sondern gern gestehen wird / daß General Schaffgotsch die Besatzung deren in Schlesien annoch hinterstellig verbliebenen Oerter / als die Liegnitz / Brieg / Großglogaw[93] vnd Oppeln / welche mir mit geringer Mannier / vnd zu vnzeiten zu vertheidigen hinterlassen / angesehen / die mehrere Plätze vnd Fürstenthumb in Schlesien / als nemlich Neusse[94] / Münsterberg[95] / Franckenstein[96] / Reichenbach[97] / Schweinitz[98] / Jauer[99] / Lemberg[100] / Buntzlaw[101] / Hirschberg[102] / das Berghaus Fürstenstein[103] / Bolckenheim[104] / Newmarckstadt[105] vnd Streelen[106] / von Herrn Gen. Leut. Arnheim schon vorhin quittiret vnd verlassen / mit so einem geringen Hauffen vnd Hand voll Volcks zu schützen / auff den Hals geschoben / zuvoraus Herr Schaffgotsch den Vorthel schon ersehen / so leicht nicht würde nachgegeben haben.

Und wann Herr General Leutenand Arnheim / wie er verlassen / eilends auff den General Gallas zugangen / vnd denselben besuchet hette / ehe vnd zuvorn ihn der Fürst von Wallenstein können entsetzen / würde er gewiß den grössern Hauffen des Feindes aus dem Lande gezogen / vnd wir vnser verharren bey der Steinawer Brücken / bis wir nach gelegenheit andere Abtheilung machen können / nach aller Menschen Vrthel zuversichtiglich nicht vbel angelegt haben.

Als aber Herr General Leutenant Arnheim seinen Vorsatz vnd Reyse naher Böhmen gewendet / vnd der Fürst von Wallenstein / vnangesehen er schon weit von vns gewesen / sich gewendet / mit grosser eyl in Tag vnd Nacht vber acht Meil gereiset / vnd vnsern geringen Hauffen angefallen / da bin ich ohn mein Verschulden / in solche Enge vnd Gedränge gerathen / daß mich kein ander Mittel / alß des Feinds Macht vnd belieben / darauß können retten vnd vertretten. Dann / in dem wir vermeinet vnd entschlossen allein mit Herr General Schaffgotschen / so zum wenigsten mit 8000. Mann in Schlesien hinterlassen (wie dañ auch wir vnsers theils die Besatzung in Lignitz gebracht /vnd der Obriste Linsen[107] / daselbsten commendirend / sich Mannlich vnd vnerschrocken erzeiget) auff solche Statt ein versuch gethan / davon wider abgezogen / vnd bey Lieben[108] / so nur zwo Meylen von der Steinawer brücken sich gelagert gehabt / vnser Heyl zuversuchen / vnd Ich vnd Herr Commendant Dubalt auff dessen Vorhaben gute Achtung gegebē / hin vnd her wieder Kundschafter außgeschickt / vnd alle Strassen fleissig bereiten lassen / aber durch die Gefangene / deren Rittmeister Scheppel[109] den Abend zuvor / als folgenden Tags die vrplötzliche Vberfallung beschehen / noch dreyen eingebracht / ein mehrers nicht vernehmen können / als daß sie einhellglich nur von Herrn General Schaffgotschen Armeen bey Lieben meldung gethan / vnd von den Fürsten von Wallenstein etc. vnd dessen Kriegsheer gantz keine kundschafft gehabt / wie dann ebenmässig auch andere Gefangene / so denselben Abend ein Stund in die Nacht einkommen / mit einem Mund außgesaget / vnd von der Wallensteinischen Armee kein einiges Wort zu sagen gewust.

So haben sich der Fürst von Wallenstein mit dero gantzen vnd mit aller Notwendigkeit wolversehenen Armee / morgens den 1. Oct. bey der Steinawer Brücken disseits der Oder / vnd General Schaffgotsch mit der seinen an der andern Seiten des Strombs (durch welchen er bey so versiegenē Wasser hauffen weiß setzen / ja auch mit beladen Wägen fast aller Orten fahren können) in völliger Schlachtordnung sich erzeiget. An jetzt bemeltem Ort vnd biß zu der Steinawer Brücken / hab ich auß meinem Quartier / Wischitz[110] genand / eine ziemliche Meilwegs gehabt / vnd bin vormals jeder zeit vmb 7 . oder 8. Vhren frühe dahin kommen / diesen Tag aber / den 1. Oct. war ich so zeitlich auff / daß ich vor Tags / da es noch finster / großer Wind vnd Regen war / in die Schantze kam / da kompt ein Adelicher Landsaß / vnd vermeldet mir / daß der Feind zu Abends in der verschienenen Nacht / vnauffhörlich mit grossem Antreiben gezogen / darunter auch Fußvolck und schwere Wägen gewesen. Derowegen hab Ich eylends nach Herrn Commendanten Dubalden / der nicht weit von der Schantze in einem Dorffe die Nacht vber gewesen / geschicket / vnd darauff beyde geschlossen / vngesäumet Reuterey dorthin gegen den Feind abzuordnen / ist auch ehe der Tag recht angebrochen / der Oberst Bayer vnd der Obriste Leutenant deß Krackowischen Regiments / kein Augenblick zu feyren / geschickt worden / bald hernach ist gefolget der Oberste von Fels / auch Obrister Dehne / dieselbe haben die Trajoner eines theils / so viel an der Hand waren / mit sich genommen / nahet auff eine Meylwegs von der Schantze. Als wir nun allda ankommen / waren deß Obristen Stössels Compagnien in völliger Flucht / in dem kompt der Obrist von Felß / treibet mit grossem Ernst vnd Dapfferkeit den Feind wider zurück / vnd macht die Flüchtigen wider stehen. Da man auch das Werck angesehen / so war der Feind mit etlich tausenden vber den Paß / stellet sich in gute Ordnung / vnd hatte bey 1200. Tragoner / die stiegen ab von ihren Pferden / als redliche Soldaten / nahmen ihren Vortheil ein / vnd thaten das ihrige.

Die Parthey war sehr vngleich / vnd der Feind weit stärcker als wir an wolgewapnetem Volck vnd guten Tragonern / mit den selben treib er vnsere Tragoner in Vnordnung / welche sich auff mein vnd der Befehlshaber vielfaltiges anmahnen (inmassen dann auch der Obriste Burcksdorff an seinem Fleiß vnd Ermahnung / ja auch scharpffen antreiben / nichts lassen ermanglen) gantz vnd gar zu keiner Gegenwehr versehen / sondern sich auch eher von Rossen schlagen lassen wollen.

Hierauff ist der Obriste Bayer vnd Obrister Stössel ermahnet worden / sich zustellen / so bald sie aber gesehen / daß die Tragoner geflohen / der Feind mehr vnd mehr nachgerückt / haben sie auch die Flucht genommen / darüber der Obrist Baron de Syre fortgesetzt / als aber seine Reuter wargenommen / daß die Flüchtigen dem Obristen Baron de Syre vnter seine Reuter kommen / vñ ihm die seinigen mit in Vnordnung gebracht / massen er sich dessen mündlich gegen Obristen Stössel beschweret / darauff deß Obristen von Felß Regiment getroffen / auff welche / als ihnen zugleich 1. Regiment Curassirer vnd 2. Regiment Archibussirer begegnet / seyn dieselbe ebener massen außzuweichen gedrungen worden / deß Obristen Krakow / Obristen Dehnens vnd deß Obristen Rauchhaupts[111] Regimenter / nach dem der lincke Flügel in die Flucht kommen / haben gleichfals den Rücken gekehrt.

Es seyn aber bey dieser Gelegenheit nachfolgende Regimenter zu Roß auff vnser Seiten zugegen gewesen.

Der Obriste von Felß. 150

Der Obriste Krackaw. 200

Baron de Syre. 200

Stössel. 140

Beyer. 80

Dehn. 500

Obrister Rauchhaupt. 200

Tragoner. 360

Summa in allen 2020.

Das Volck / so mir Herr General Leutenant Arnheimb hinderlassen / ist dieses.

Cavalleria.

Obrister Dehn. 500

Obrister Gerßdorff.[112] 200

Obrister Rauchhaupt bey 200

Summa 900

Obrister Kötteritz[113] 300. Knecht zu Fuß / welche nicht beym Treffen gewesen.

Daß nun gleichwohl wir bey diesem leydigen Vnfall gegen einen so mächtigen Feind / mit deme zu schlagen / wir doch zu enig gewesen / vns vertiefft vnd hierinn den zeitlichen Abzug verlohren haben / ist dahero kommen / weil man sich einer so starcken Vbersetzung vber die Oder / auch gantze Regimenter vnd Hauffenweiß / nicht versehen / vnd vber diß der Obriste Stössel mit sicher Auffsicht vnd habender Wacht an diesem Ort gefehlet / vnd als weñ er den Feind wiederumb zurück vber das Wasser getrieben hatte / sehr vbel berichtet hat. Da ich nun das Vnglück vnd Gefahr gesehen / hab ich mich keines auffhaltens vnterstehen dörffen / war darzu auch keine Mögligkeit vorhanden / sondern hab nach der Schantz geeilet / die Reuter vnd Tragoner / deren ich viel alldar gefunden / auß den Bagagi-Wägen[114] gegen den Feind sich zustellen / heraußgetrieben. In all dieser Flucht nam mein Cammerdiener einen Kürassier gefangen / von dem ich zum ersten vernommen / daß der Fürst von Wallenstein mit seiner gantzen Armee vnd Stücken[115] jenseits der Oder / oben in der Höhe / hinter vnserer Schantz in der Schlachtordnung gestanden / mit vermelden / wir würden bey so beschaffenen Sachen / einen schlechten Marckt haben / vnd gegen einer so mächtigen Armee vbel bestehen können. Vnd als ich vber die Brücken / oben in die Höhe / in die Schantze kommen / hab ich den Feind also stehend gefunden. Bald schicket mir Herr Graff Tritschka[116] einen verschlossenen Brief einen verschlossenen Brief (den gab ich Herrn Duwalden / so ihn noch beyhanden) dieses einigen Inhalts / Ihr Fürstl. Gn. von Wallenstein beghre mit mir zu reden / betreffend meine Person / so ich nicht trawete / were man geneigt / Geissel herüber zuschicken / darauff ich gemeldet / der Kriegsbrauch were mir wol bekand / vnd nicht weniger Ihrer Fürstl. Gn. Person / Ich wollte ohne Bedencken zu deroselben hinreiten / etc. Ihre Fürstl. Gn. haben mich freundlich empfangen auch von vorigen Sachen vil geredet / vnd darbey bethewerlich genommen / wann ich nicht zur stell were / die vnsere müsten alle seine Gefangne seyn / dann er glaubte nicht / daß bey einem solchen vnvollkommenen schlechten / vnd nur angehebtem Retranchement[117] / so sich mit so wenigem volck nicht lassen bearbeiten / man sich würde vnterstehen / dasselbe zuverthätigen / sintemal sie alle Mängel wüsten / auch vergewissert wären / daß die Knechte[118] (deren in der Schantze bey 8. oder 900. waren) in der Gefahr nicht fechten würden. Vnd weil nun die Knechte nicht fechten wollen / auch darmit nichts dañ der Todt zu gewinnen gewesen / hab ich dieses den meinigen wieder zurück gebracht / vnd hierinnen deren Beystandt vnd Hülff zu leisten sie angemanet.

Als ist zu der handlung der Obriste Beyer / Obriste Stössel vnd der Obriste Leutenant Schaffmann[119] genommen[120] / vnd der Accord[121] dergestalt / daß die Stück vnd die Fähnlein vbergeben / daß der gemeine Soldat zu Roß vnd Fuß zu dienen genöthiget[122] / vnd allein die Befehlichshaber auf freyen Fuß gestellet werden sollten / auß eusserster Noth (welche kein Gesetz hat) wie vngerne auch der Schluß vnd Bejahung genommen.

Aber daß wir auch solten verwilliget haben / die fünff Plätze in Schlesien gutwillig zu vbergeben / wie der Fürst von Wallenstein aus des Obristen Beyers Bericht angenommen / vnd mit hoher Verpfändung vnd beschweren / so wir vnserm Zusagen kein Genügen theten / daß er vns vor den Städen vnd Vestungen zustücken hawen lassen wolle / auch letztlichen Herrn Duwald das Hencken angeboten: Solches haben wir / als Gefangene / vnd die in solchem Standt die Auffgebung der anvertrawten Plätze / den Obristen nicht anbefehlen können / bey vnsern Ehren / Leiblichen Eyden / vnd guten Gewissen widersprochen / widersprechens auch noch / vnd haben / was der Fürst von Wallenstein vns anthun lassen wolte / dahin gestellet lassen seyn müssen. Dann einmal zwar wahr vnd vnlaugbar / daß wegen Vbergebung der festen Plätze vnd Städte / im Rath / als in geheim / Rede vnd Gegenrede gepflogen / der Commendant Duwald auch für sich erwehnet / Er hielte darfür / man solte es bey Herrn ReichsCantzlern wol können verantwort / wann man vff die Erhaltung des Volcks gedächte / daß sie mit einem ehrlichem Accord vff Landsberg[123] vnd Franckfurt[124] abzögen / vnd die plätz erhielten / worauff ich gemeldet / Gott verhüte / daß diese Gedancken der Feind wissen solte / meldete auch außdrücklich / daß es nur im Rathe geredet / vnd man bey Leib von diesem schweigen müste / habe aber hernacher von Herrn GeneralWachtmeister Sparren[125] vernommen / daß er davon Wissenschaft gehabt / habe auch eben die klare Worth / so im Rathe gesprochen / angehöret.

Wie redlich nun vnd rühmlich gedachter Beyer / hierinnen gehandelet / daß er aus dem Rathe geschwetzet / welches doch die andern Obristen nicht geständig seyn wollen / solches gebt man der gantzen Welt / neben dem / daß er nun mehr dem Gegentheil dienet / vnd als ein Obrister wirbet[126] / was darvon zu halten / vernünfftiglich zuerkennen anheimb. In Ansehung dessen wir / als Gefangene / die sonsten in solchem Stande / die Auffgebung der anvertraweten Vestungen / den Obristen nicht anbefehlen können / desto härter angehalten / gleichwol aber nach ihrer Pfeiffen tantzen / vnd in allem ihres gefallens thun vnd lassen müssen.

Vnd haben sonsten solche vermeynte Bedräuungen vnd Schrecken / Mich in meinem hohen Alter / weniger als nichts angefochten / als der Ich / wie ein Soldat / auff solche Arth nicht anders / denn sehr rühmlich were gestorben / vnd in ewige Ruhe vnd Lob / aus diesem zergänglichem mühseligen Leben geschieden were.

Wie ich dann sampt Herrn Duwald will teglich vns in den Tod gegeben / auch darumb gebeten. Es haben vns aber die Obristen vnd andere Befelchshabere / wie auch Adeliche Persohnen flehentlich gebeten vnd ermahnet / daß wir mit solchem Todt / dem gemeinen Wesen keinen Nutzen / sondern vielmehr Schaden thun können / inmassen kein vernünfftiger Befehlchshaber sich finden lassen würde / der auff eines gefangenen Generaln vnd Commandeurn Ordinanz pariren sollte / weil er hiermit sich nimmermehr gegen seinen König vnd Herrn / daß er oboedirt hette / würde entschuldigen können / so müste imgleichen diß ein Sinnloser vnd vnvernünfftiger Mensch seyn / der solches / daß diß ein genötigt vnd gezwungen Werck sey / nicht mercken noch verstehen solte. Sonsten were mir für meine Person das Leben zu fristen vnd einsam außzusetzen ein leichtes Ding / aber gegen Gott vnd der Welt nicht zuverantworten gewesen.

Wunderlich vnd gnädig hat mich Gott der Allmächtige biß dahero in meinem geführten Kriegswesen / Thun vnd lassen / regieret vnd geführet / daß sich niemaln einiger Mensch vnterstanden / mir eintzigen Fehler offentlich oder mit geferbten Worten mit Bestand / anzuschmitzen.[127]

Daß ich aber in dergleichen Occasionen / vnd eussersten darstehenden Gefahr des Kriegswesens mehr gestecket / aber durch Verleihung des Allmächtigen / vnd meinen (ohne vepigen Ruhm zu melden) getraudten Fleiß vnd Sorgsamkeit wunderlich darauß errettet worden / habe ich hiemit rühmlich beyzubringen / daß als ich newlicher Zeit in der Kön. Maj.[128] in Dennemarck Diensten gewesen / vnd bey Boytzenburg[129] an der Elben / beyde die Wallensteinische und Tyllische[130] Armeen / deren für meiner Ankunfft daselbsten gemachten Schantzen vnd Schiffbrücken sich zu bemächtigen uff mich der Ich mit einer geringen Anzahl gegen beyden Armeen zu schützen hinterlassen / vnd plötzlich ankommen / habe Ich mit Hülff Monsieur Traitorens[131] die Schantz in höchster eyl dermassen ansehnlich vnd nützlich erbawet vnd verbessert / auch kein Bedencken genommen / als FeldMarschalck[132] eygener Person darinn zuverbleiben / gegen dem Feind / so es mit Macht angegriffen / von Tag zu Tagen vertheidiget vnd auffgehalten[133] / mich auch bey Altenaw verbawet / damit vff höchstgedacht Ihr Kön. Maj. die Gewalt zu eylends nicht ankom̃en könne / bin ich vmb vesper Zeit / als man mir der erlangten Kundschafft vnd des Feindes gemachten Schlusses nach / folgenden Tages einen guten Morgen bieten wollen / mit Ruhm vnd Ehren abgezogen / auch das Volck vnd alles was mir anvertrawet / gantz vnverletzt abgeführet / darzu aber keinen Magister vnd Schulmeister / so mir / was zu thun / Gesetz vnd Ordnung geben / bey mir gehabt habe.

Anjetzo aber bey diesem ohn mein Verschulden entstandenem Vnheil / verstehe ich eusserlich / daß sich Leute finden / das jenige / was entweder zuverhüten / oder anders zuvermitteeln / vnmüglich gewesen / an mir vngeschewet zu tadeln / ohnangesehen Ich heute es gemacht / vff was weise vnd Gestalt andere ex post facto[134] nun mehr philosophiren / so war es dannoch verlohren / vnd hette ich auch in den festen Orthen / als welche mit keiner Nothwendigkeit versehen / für des Feindes Macht / müssen secundiret worden / so durch diesen vorgenommenen Abzug nacher Meissen[135] / schwerlich vnd langsam können erfolgen / dessen sich auch die Commendanten Obrister Boom[136] vnd andere ihres getroffenen Accords halber ihrer Entschuldigung vermuthlichen werden gebrauchen.

Wan dann auß oberzehltem bestendigem Bericht / des in Schlesien erfolgten Vnheils vnd Trennung des Königl. Schwedischen Volcks alle rechtschaffene Cavallier vnd getrewe Christliche Hertzen mit Grunde der Warheit zuvernehmen / wie es mit oberzehltem Treffen eygentlich bewandt / vñ vernünfftiglich zuerachten / ob mir oder jemandt vnsers Mittel die Schuld zuzulegen / daß / da Herrn General Leutendt Arnheimb die vorgeschlagene diversion gefehlet / den Feind nicht nach sich gezogen / welcher mit der gantzen Armee / daß wir einseitig / ohne hülff vnd Succurs die mangelhaffte / vnd aller Orthen sehr verderbte Plätze nicht erhalten / vnd des Feindes grossen Macht mit vnserm wenigen Volcke vnd 3000. Mann Bastant[137] seyn können: Zu diesen instehenden Kriegszeiten aber fast nichts gemeiners / dann künlich vnd frey zu tadeln / zu beschuldigen vnd vnzeittig zu straffen / was andere thun vnd verrichten / dardurch derselbe entweder vorsetzlich vnd vermessentlich hin vnd wider an Ehren vnd Namen verunglimpffet / mit Schimpff vnd Afterreden[138] wider die Liebe des Nechsten hintergangen / oder auch der Parthey / deren sie mit Affecten verwandt / nicht wenigers dann mit Tapfferkeit der Waffen mit bösem Geschrey ein Vortheil erjagen / oder auch in gemein zu mehr frewdigern An- vnd Fortsetzung Hertz vnd Muth benehmen wollen: Als wolle demnach ein jedweder nach dem löblichen Spruche Tertulliani die Sache im Grundt / ohne passionirte Affecten recht zu Hertzen nehmen / vnd hierinnen nicht nach den Personen / sondern von den Personen nacht der Sachen vnd befundenen Beschaffenheit vrtheilen vnd schliessen. GOtt mit vns“.[139]

Der Rückzug Dehn-Rotfelsers mit seinen Soldaten nach der Schlacht bei Steinau[140] nach Breslau scheiterte jedoch am Widerstand des Rats: „In Breslau waren Abteilungen des bei Steinau zersprengten Dehnschen Regiments zur höchsten Überraschung der Einwohner am Morgen des 12. Oktober auf dem Elbing[141] eingetroffen. Sie führten zunächst noch das große Wort. Seind vorhabens sich wieder zu sammeln und begehren inmittel Vivres,[142] vermeinende, [daß] nicht sonderer Importanz sei und würde sonderlich von den aus der Mark anziehenden neuen Regimentern ersetzt werden können. Der Rat verweigerte zwar den Flüchtigen den erbetenen Einlaß, unterstützte jedoch in seinem Bestreben es mit keiner der hadernden Parteien ganz zu verderben die schwedisch-sächsische Besatzung auf der Dom-Insel[143] unter dem Oberstlieutenant des Schwalbachischen[144] Regiments August Adolf von Trandorf[145] mit Proviant und Munition“.[146] Es blieb ihnen aber der Rückzug nach Brieg. „Der Graf Schaffgotsch war nach dem Steinauer-Siege in Schlesien geblieben, um das Land vollends von den Schweden und Sachsen zu befreyen, welche den Dom und Sand zu Breßlau unter dem Oberst-Lieutenant Trandorff, Oppeln unter dem Obersten Schneider,[147] und Brieg unter dem Obersten Dähn annoch besetzt hielten. Die Stadt Olau bekam Schaffgotsch mit Accord, welchen er aber nicht hielte, sondern den tapfern Commandanten Bonitz[148] gefangen nahm und seine Soldaten untersteckte. Er machte sich hierauf an Brieg, bekam aber schlechte Antwort, ja die Besatzung, so 3000. Mann starck und mit 500. Centner Pulver und anderm Vorrath versehen war, bot ihm sogar im Felde die Spitze“.[149]

Am 29.11.1633 wandte sich Wallenstein aus Neumarkt[150] an Schaffgotsch wegen Dehn-Rotfelsers und der anderen kursächsischen Offiziere, die in kaiserliche Dienste treten wollten. Besonders sollte sich Schaffgotsch dabei um den Übertritt Dehn-Rotfelsers bemühen.[151]

Anfang 1634 kam es der Einquartierung, genauer der Logis wegen, zum heftigen Streit zwischen dem schwedischen Generalleutnant[152] Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar[153] und Dehn-Rotfelser. „Herzog Wilhelm gab sich die größte Mühe, ‚alle Inkonvenientien[154] zu verhüten’, sandte zur Beaufsichtigung der Truppen Kommissare[155] in die einzelnen Fürstentümer, konnte aber nicht hindern, daß es zu dauernden Zwistigkeiten kam, besonders da in manchem Fürstentum Sachsen und Schweden nebeneinander quartierten. Der kursächsische Oberst von Dehn ließ gegen den Herzog ‚ziemliche Bedrohung verlauten’, so daß ihn Wilhelm zur Ruhe verwies, sonst werde er ‚Gegenanstalt machen’. Außerdem schickte der Oberst dem Residenten[156] ein ‚anzügliches Schreiben’, auf das dieser ‚der Meriten nach’ antwortete“.[157]

Bei Dehn-Rotfelsers Einmarsch ins Anhaltische entstanden die gleichen Probleme mit Fürst Ludwig I. von Anhalt-Köthen.[158] Das Regiment Dehn-Rotfelser wurde am 10.5.1634 vor Ranstadt[159] gemustert.[160] Am 1.5.1634 bereits war Obrist Rochow[161] zu seinem Nachfolger bestellt worden.

Allerdings wird noch unter dem Oktober 1634 festgehalten: „Nunmehr suchte Colloredo[162] erneut das Erzgebirge heim. Über das Preßnitztal[163] und Frauenstein[164] erreichte er am 28. Oktober Freiberg.[165] Da die Stadt seine Forderung nach einer Übergabe ablehnte, ließ er mehrere Vorwerke[166] und 44 Häuser in der Vorstadt abbrennen. Wegen heftiger Gegenwehr zogen sich dann die Kaiserlichen aber wieder zurück. Eine Woche später hatte der kaiserliche Oberst Abraham Schönnickel[167] (ein gebürtiger Chemnitzer) mit 5.000 Mann Zwickau[168] erreicht und dessen Übergabe verlangt. Erneut äußerte sich der Rat, nicht ohne Befehl des Kurfürsten handeln zu können. Als die Truppen dann am 6. Oktober abzogen, brannten sie sechs Dörfer in der Umgebung nieder, trieben alles Vieh zusammen und nahmen es über das Preßnitztal und Reitzenhain[169] nach Böhmen mit. Doch ließen die Kaiserlichen von Sachsen nicht ab und brannten am 3. November Glashütte[170] vollständig nieder. Um Raub und Feuer Einhalt zu gebieten, berief Johann Georg I.[171] mehrere Garnisonen[172] aus Böhmen u. a. die zu Tetschen[173] zurück. Davon schickte er vier Regimenter unter Dehn-Rothfelser nach Zschopau.[174] Zehn Tage später zog er in die Gegend von Marienberg[175] und Annaberg.[176] Zwar konnten die Kaiserlichen vorerst abgedrängt werden, doch bekämpften sich beide Parteien mit wechselndem Erfolg weiter. Da beide Seiten überall Kontributionen[177] und Lebensmittel verlangten, wurde das obere Erzgebirge noch mehr ausgesaugt.

Schließlich suchte Colloredo die Entscheidung. Am 1. Dezember brach er bei Marienberg auf und überfiel die in Zschopau liegenden sächsischen Regimenter. Die Stadt wurde geplündert und durch Schönnickel in Flammen gesetzt. Wer ihnen in die Hände fiel, wurde niedergemacht oder mitgeschleppt, um das Geraubte zu tragen, Frauen zu Tode vergewaltigt.[178] Tags darauf kehrten die Kaiserlichen über Marienberg nach Böhmen zurück. Wenig später erreichte Dehn-Rothfelser mit den restlichen Truppen Freiberg.

Weil sich Johann Georg I. in Wien bei Ferdinand II.[179] über Colloredos Raubzug beschwerte, erhielt dieser einen Verweis. Der Oberst selbst rechtfertigte sich wenig glaubhaft damit, nichts vom Waffenstillstand gewusst zu haben“.[180] Im November war Dehn auch in Leisnig[181] einquartiert gewesen: „Im November quartirten sich hier 4. Regimenter zu Pferde in diese Stadt ein, nemlich der Oberste Unger,[182] Dähne, und Schleinitz,[183] so auch der Oberste Trautsch,[184] als Sächsische Völker, welche zu Zschopa geschlagen waren, lagen 3. Wochen allhier, was nun Schönnickel übrig gelassen, das spolirten diese vollends aus“.[185]

Nach dem Prager Friedensschluss (1635)[186] diente Dehn-Rotfelser weiter als Generalwachtmeister in der kursächsischen Armee.[187]

Der Pfarrer Jacob Möser [um 1570-1644][188] in Staßfurt[189] erinnert sich: „Den 6. [16.9.; BW] wird das Churfürstliche Lager bei Barby[190] geschlagen und desselbigen Abends um 10 Uhr wird allhier Lärm u. Sturm geschlagen, weil die zwei Compagnien Dragoner, so Aschersleben[191] verlassen, und auch nach Magdeburg[192] gewollt, vorm Wasserthore halten, in Meinung, es wäre die Compagnie ihres Volkes noch hierinnen, so sie einnehmen wollten, wie einer von ihnen, den sie gefangen hereinbracht, berichtet hat. Denn unsere sächsischen Reiter, derer 26 unter dem Commando eines Wachmeisters[193] vom General-Major Dehnen zur Guardi[194] hereingeschickt u. frühe nach 8 Uhr ankommen waren, sitzen alsbald zu Roß, halten in beiden Thoren, denen die Bürgerschaft mit ihrem Gewehr beistehet, u. also der eine von etlichen unserer Leute ertappt wird, so sich zu nahe ans Thor gemacht. Wäre die abgezogene Compagnie[195] noch hier gewesen u. die beide dazu kommen, hätte es ohne Plünderung wohl schwerlich dürfen abgehen. Unser Vieh auf der Weide, so man doch so gar weit nicht treiben dürfen, zu bewahren, haben 2 Reiter alsobald begleiten müssen, dafür zwei Thlr. gegeben worden jeden Tag, u. hernach ists aufs 1 ½ Thlr. kommen, da wir uns doch der Schwedischen halben nichts zu befürchten gehabt, sondern nur der Churfürstlichen wegen. Den 7. [17.9.; BW] bringt ein Cornet[196] mit 10 Pferden Assignation[197] vom General-Quartiermeister[198] Fernow.[199] Den 8. Septbr. [18.9.; BW] wird des Herrn General Majors, so sein Hauptquartier zu Güsten[200] hat, Leib-Compagnie[201] hereinlogirt, u. muß die Stadt ihnen 150 Thlr. dazu geben, sonst hätte er drei Compagnien hereingelegt. Werdensleben[202] u. Legat[203] müssen ihm dazu viel an Essen und Getränk für seine Küche schaffen. Der Müller hat müssen geben dem Regimentsquartiermeister[204] 6 Thlr. dem Fourier[205] 2 Thlr. dem Capitain Lieutnant[206] 12 Thlr. haben ihn heftig tribuliret,[207] und auch die Schmiede, Balbirer, Bader, Apotheker geschatzet, haben wieder auch mir den 11. Septbr. [21.9.; BW] angemuthet, Recompens-Geld[208] zu geben dem Fourier, so ich aber verweigert, auch mich dessen entbrochen.[209] Man hat sie auch sonst nicht genug tractiren können, da doch große Noth ums liebe Brot gewesen, als noch bishero nicht geschehen, weil das Wasser klein, und unsicher anderweit zu mahlen, auch wohl fast ein 8 oder 9 Dorfschaften Bauersvolk hierinnen liegt, so ganz ausgeplündert gewesen, die auch essen wollen, sind hin u. wieder viel Leute hierum Hungers gestorben,[210] maßen denn der Pfarrer zu Förderstädt schon 4 Personen, wie er mich berichtet, begraben, aus Mangel des lieben Brots.

Haben es die Schwedischen grob gemacht mit Rauben u. Plünderung, so ist’s durch diese viel ärger worden, auch mit Schändung des Weibesvolks, was ihnen vorkommen, und sonderlich mit Beraubung der Kirchen.[211] Ich habe mich nicht, nur in meinen Garten wagen dürfen, habe müssen um eine Bedeckung bitten, wenn jemand begraben worden, weil’s wegen Verschüttung des Ascherslebischen Thores weit hinausgewesen nach dem Gottesacker. Und das wohl zu denken, so nimmt ein Soldat, so die Junkergasse hinaus reitet, einem von Adel, so vor der Thür stehet, die Handschuh u. Hut mit Gewalt weg, die er in der Hand hat, so gar unverschämt war das Rauben. In Barby, da doch Ihre Churfürstl. Durchlaucht ihr Quartier gehabt, sind die Häuser, darinnen meistentheils die hohen Offiziere gelegen, weil das ganze Lager da herum gewesen, mit Noth vertheidiget, über viel Ställe und Scheunen eingerissen worden.

Den 16. [26.9.; BW] nehmen Quartier allhier Herr Feldmarschall Vitzthum,[212] General-Major Taube[213] u. General-Major Dehne, u. wohnen diesen und den andern Tag der Musterung[214] bei, weil etliche Regimenter vom Weimarischen Volke gemehret, theils zusammengestoßen worden zu Roß.

Den 25. Septbr. [5.10.; BW] wird eine Corporalschaft[215] von 24 Pferden herein kommandirt, u. bricht den 26. [6.10.; BW] hergegen die Leib-Compagnie zu Mittage wieder auf, und muß die Stadt dem General-Major Dehnen wöchentlich 200 Thlr. geben. […] Den 6. Octob. [16.10.; BW] räumen die 24 Reiter mit ihrem Corporal hier das Quartier, und wird vom General-Quartiermeister ein Cornet[216] mit 12 Pferden hineingeleget den 7. Octob. [17.10.; BW]. Den 13. Oct. [23.10.; BW] wird er mit seinen Reitern wieder abgefordert“.[217]

Im „Theatrum Historiae Vniuersalis“ ist festgehalten: „Weil auch der bißhero gewesene ChurSächsische General Leutenant Arnheim / auß mißfallen deß FriedenSchlusses / wie man vorgab / seine Charge resigniret, als haben Ihre Churfürstliche Durchläuchtigkeit die hohen Officien vnd Officirer wieder bestellet / vnd Herrn Baudiß[218] zum General Leutenant angenommen / Obristen Dehnaw zum General Major vber die Cavallery / vnd Obristen Tauben zum General vber die Infanteria geordnet / auch etliche Obristen mit stattlichen Ketten[219] / Brustbildern vnd Præsenten begabet“.[220] „Nun also war es soweit, dass Johann Georg I. auf Rat des kaiserlichen Gesandten Kurz[221] am 16. Oktober 1635 die Schweden öffentlich zu Feinden erklärte. In seinem ‚Blutbefehl’ von Aschersleben erhielt Baudissin die Order, gegen die Schweden vorzugehen, wenn sie sich nicht entsprechend des Prager Friedens ergeben, sondern im Reich noch weiter Unruhe stiften würden. Der Kurfürst teilte seine Armee: Dam Vizthum und Dehn-Rothfelser schickte er in die Altmark[222] und zog selbst Baudissin die Elbe abwärts“.[223]

Zur Unterstützung der Sachsen war der nicht besonders befähigte Morzin[224] abgeordnet worden. „Am 8. Dezember 1635 war Morzin von Pommern aufgebrochen und über die Oder gegangen, um den Sachsen zu helfen, die Schweden an die Ostseeküste zu drängen. Baner[225] beschloss, Johann Georg I. bei Parchim[226] noch vor Morzins Ankunft zu überfallen. Davon in Kenntnis gesetzt, gab der Kurfürst sein Lager auf und marschierte nach Havelberg.[227] Von hier schickte er Dam Vizthum und Dehn-Rothfelser nach Kyritz,[228] um Morzin entgegenzukommen, der bereits bei Ruppin[229] stand. Als Baner von Gefangenen davon erfuhr, rückte er nach und schlug beide am 17. Dezember in die Flucht“.[230]

„Der Kurfürst von Sachsen ging mit dem Gros seiner Armee auf Jerichow[231] zurück in der Absicht, hier über die Elbe zu gehen und dann auf Magdeburg zu marschieren, das sich noch immer im Besitz der Schweden befand. Als er in Jerichow ankam, stellte es sich heraus, dass ein Übergang über die Elbe wegen des herrschenden starken Eisganges unmöglich war. Deshalb machten die Sachsen kehrt und zogen am 22. Dezember [1635; BW] nach Rathenow,[232] wo alles in Rattenaw, die Mußquetierer[233] aber auf die nächsten Dörfer logiret worden. Nur einige Reiterabteilungen unter dem Obristlieutenant Unger ritten dem Heere nach Fehrbellin[234] vorauf und besetzten dort die Schanze. Den 23. [Dezember] seind Ihre Durchl. [Kurfürst von Sachsen] wiederumb aufgezogen und nachher Jarlitz [Garlitz[235]] marchiret, der General von der Cavallerie und General-Major Dähne sind in Rattenow blieben. Da kam aus Fehrbellin die Nachricht, das der Obl. Unger die Schanze zu Fereberlin [Fehrbellin] wieder verlaßen müssen, denn der Feind zu starck auf ihn gesetzet. Wieder war es Morzin, der den in Fehrbellin hart bedrängten Sachsen mit etzlichen Regimentern unverzüglich zu Hilfe eilte. Als jedoch Morzin in Fehrbellin ankam, hatte das Banérsche Leibregiment[236] unter dem Obristlieutenant Schlange,[237] das den Angriff ausgeführt hatte, bereits von den über den Rhin ins Havelland gejagten Dragonern des Obristleutnants abgelassen und war auf Bötzow[238] marschiert, welchen Paß es am 24. Dezember ohne einen Schuß einnahm. Die in Bötzow befindliche 200 Mann starke brandenburgische Besatzung erhielt freien Abzug nach Brandenburg“.[239] Unter dem 21.11./1.12.1635 findet sich bei Möser folgender Eintrag: „wird des Obersten Wachtmeisters Moritz Adolph Dehnen Leiche, so von den schwedischen erschossen, hier her bracht, und in die Kirche gesetzet“.[240] Allerdings verwechselte Möser ihn hier mit seinem Neffen.[241]

Dehn wurde im Januar 1636 von dem schwedischen Obristen Johan Wachtmeister[242] vernichtend geschlagen. Der schwedische Hofhistoriograph Bogislaw Philipp von Chemnitz [9.5.1605 Stettin-19.5.1678 Hallsta, Gem. Västerås] berichtet zum Januar 1636 über Banérs Unternehmungen: „Brach also in aller Geschwindigkeit mit der Armée auf vnd marchirte / nachdem Er eine Partey in fünnfhundert starck auf vier oder funff meile / ümb des Feindes contenance[243] in acht zunehmen / zur wacht hinter sich gelassen / gerade gegen Havelberg vnd Werben[244] zu: Woselbsthin Er die meiste reuterey / damit Er ümb so viel weiniger durch die übersetzung aufgehalten würde / vnter Gen. Lieutenant[245] Rüdwen[246] / vnd Gen. Major[247] Axel Lillie[248] über die Havel disseits gegen der Magdeburger brücke zugehen / voraus commendiret / vnd nur das fus volck vnd artoleri[249] / sambt zwey Regimentern zu pferde / als sein eigen vnd des Obristen Pfuls[250] / bey sich behalten hatte.

Welche Er[251] den zwelfften tag Jenners / vnd folgende nacht / sambt der pagage,[252] bey Werben / da Er die Schantze mit dreyhundert mußquetirern / fünffzehen Winspel[253] Mehl / etliche tausendt pfund Brot vnd Fleisch versehen / vnd dem Major von Gen.-Major Axel Lilliens OstGothen Regiment / Thomas Bancken[254] anvertrawet / über die Elbe setzen lassen: In willens / bey Magdeburg sich wiederumb mit der reuterey zuconjungiren / vnd / nachdem Er die gelegenheit würde ersehen können / auff die brücke zu Wittenberg[255] / wie auch zu Torgaw / ümb sie zuverderben / einen versuch zuthun / oder sonst sich der Saal / so hoch hinauff / als immer müglich / bis gar an Naumburg[256] / oder weiter zubemächtigen.

Gemeldte beyde Generale machten in der marche nicht viel federlesens / sondern erwiesen mit beyhabender sich so eylfertig; Daß Sie von Zechlin[257] aus / über Havelberg vnd Jerichow / inner drey tagen das Städtlein Burg[258] erreichten: In hoffnung / Obristen Hanaw[259] mit seinem Regiment vnd den Streinischen[260] übrigen trouppen / so alhie vnd zu Möckern[261] gelegen / zuertappen. Allein selbige waren ihrer ankunfft zeitlich vom Landvolck avisiret / kurtz zuvor außgerissen: Daß Sie nur etliche davon erwischen können. Giengen damit / ohne verseumnuß / auff Magdeburg fort: Von dannen Sie zur stund von Obristen / Hans Wachtmeister / nacher Wanßleben[262] geschicket: Welcher daselbst des Gen-Major Dähnens Regiment angetroffen / geschlagen / vnd gantz ruiniret. Sie aber avancirten stracks / nebenst etlichen commendirten knechten / aus der Magdeburgischen guarnison; weiter den Elbstrom hinauff bis an Barby: Worin der Obriste Mitzlaff[263] gelegen / vnd / da man Ihn auffgefordert / der übergabe sich geweigert. Derhalben Sie den ort mit der reuterey vmbringet gelassen: Fürtters auff die pässe / Calbe[264] / worin eine compagnie von Mitzlaffs Regiment / vnd Bernburg[265] gerücket / vnd / deren sich meister gemachet / auch dem FeldMarschalck alles zuwissen gethan.

Dieser nachdem Ihme / vngeachtet alles angewandten fleisses / wegen der Knechte / wie auch der artoleripferde grossen müdigkeit / vnmüglich gefallen / ehe zukommen / arrivirte erst / den sechszehenden tag Jenners ümb mittagszeit / zu Magdeburg mit fußvolck vnd Stücken. Nahm hieselbst das Stralendorffische[266] vnd Lohausische[267] / als wolaußgeruhete / starcke Regimenter / heraus / vnd legte den Obristen Draken[268] hinein. Eilete / solchem nach / stracks gegen Barby zu: Ümb den Obristen Mitzlaff aus seinem neste zuheben. In der marche ertappete der Obriste Lieutenant von des FeldMarschalcks Regiment zu pferde in Stendal[269] einen Capitän mit einer Compagnie newgeworbener knechte: Wie imgleichen ein Capitain mit sechszig Man dem Obristen Pful[270] zu Newen Haldensleben[271] sich ergeben. So waren auch der Obriste Brincke[272] / vnd dessen Obriste Lieutnant / NewMan[273] / mit ihrem vnterhabenden volcke zeitig von Halberstadt[274] entwichen / vnd accordirte bald hernach die guarnison zu Garleben[275] / so meist von den gezwungenen[276] Schweden aus der Werber-Schantze bestand: Wovon der Capitain abzog / die Schwedische knechte aber wieder nach Magdeburg zu ihrem Regiment gesandt wurden“.[277]

„Anfang 1636 lag die weiterhin von Johann Georg I. geführte sächsische Armee um Bernau.[278] Aus seinem Hauptquartier bei Templin[279] beorderte der Kurfürst Morzin nach Berlin, um Baner näher zu sein. Der Feldmarschall rückte überraschend am 21. Januar mit seiner Armee auf Havelberg und Werben vor. Die meiste Reiterei ließ er unter Ruthven und Lilie über die Havel zur Brücke bei Magdeburg[280] vorausgehen. Von hier beorderten sie Hans Wachtmeister nach Mansleben,[281] wo er Dehn-Rothfelsers Regiment schlug und in die Flucht trieb. Mit einem Teil der Besatzung Magdeburgs zogen Lilie und Ruthven dann nach Barby.[282] Da Mitzlaff der Aufforderung, die Stadt zu übergeben, nicht nachkam, ließen sie einige Reiterei zurück und gingen nach Bernburg.[283]

Nunmehr kam Baner nach Barby vor. Doch auch seiner Aufforderung zur Übergabe stand Oberst Mitzlaff ablehnend gegenüber. Deshalb befahl er zwei Tage später die Erstürmung der Stadt. Mitzlaff wurde gefangen genommen und nach Stralsund[284] gebracht, von wo aus ihn der Reichskanzler[285] zur Haft nach Schweden überführen ließ. Durch Bestechung der Wachen gelang es dem Dänen, wenig später zu fliehen.

Als Johann Georg I. vom Anmarsch der Schweden an die Elbe erfuhr, brach er mit der ganzen Armee nach Wittenberg auf. Nach ihrem Eintreffen am 30. Januar wollten sich die Sachsen mit Proviant und Geschützen aus Leipzig[286] verstärken. Da aber die Schweden vor ihm da waren, fiel ihnen das meiste in die Hände. Ungeachtet dessen rückte Johann Georg I. zur Entsetzung der Moritzburg[287] nach Halle.[288]

Baner hatte am 3. Februar das von den Verbündeten verlassene Halle eingenommen, in dem Fabian von Ponickau[289] die Moritzburg verteidigte. Als der Kurfürst heranrückte, zogen sich die Schweden über die Saale zurück und verbrannten hinter sich die Brücke. Sie nahmen Naumburg[290] ein und zerstörten die Brücken von Merseburg[291] und Weißenfels[292] durch Feuer“.[293]

In der Chronik des Dorfes Schönermark[294] bei Angermünde[295] heißt es unter 1636: … „850 rt den 7. März, als Oberst Dühne sich mit seinem ganzen Regiment auf dem Hof und im Garten einquartiert, und, weil die Untertanen im Dorf ruiniert, seinen Unterhalt für sich und seine Völker allein vom Hof gesucht und gelegen bis zum 21. April, alles Vieh, klein und groß, was vorhanden gewesen, geschlachtet, das Korn aus den Scheunen gestreckt, verfüttert, vertan und zunichte gemacht, worauf sofort am 21. April, als er abgezogen, das Schleimische[296] Regiment wieder dahin gelegt und was noch übrig aufgerafft“.[297]

Im „Theatrum historiae universalis“ ist festgehalten: „Weil auch der bißhero gewesene ChurSächsische General Leutenant Arnheim / auß mißfallen deß FriedenSchlusses / wie man vorgab / seine Charge resigniret, als haben Ihre Churfürstliche Durchläuchtigkeit die hohen Officien vnd Officirer wieder bestellet / vnd Herrn Baudiß[298] zum General Leutenant angenommen / Obristen Dehnaw zum General Major vber die Cavallery / vnd Obristen Tauben zum General vber die Infanteria geordnet / auch etliche Obristen mit stattlichen Ketten[299] / Brustbildern vnd Præsenten begabet“.[300]

„Inzwischen [August 1636; BW] war Dehn-Rothfelser mit starken Regimentern in Perleberg[301] angekommen, wo sich Johann Georgs I. Hauptquartier befand. Daraufhin änderte Baner sein Vorhaben und wollte den Generalmajor von der Armee abschneiden, um die Verbündeten mit ihrem Hauptheer zum Entsatz und einer Schlacht zu veranlassen. Bald musste er jedoch erfahren, das Morzin und Hatzfeld mit ihren Truppen bereits in Perleberg[302] standen und sich auch Dehn-Rothfelser in Sicherheit befand“.[303]

„Am 30. Dezember 1636 verließ Johann Georg I. unter Zurücklassung einer von Oberst August Adolph von Trandorf geführten Besatzung Leipzig und zog nach Torgau. Als Baner davon hörte, brach er vier Tage später in Thüringen auf und zog über Naumburg[304] und Leipzig ebenfalls dorthin. Auf seinem Weg ließ er Stalhandske[305] bei Eilenburg[306] Dehn-Rothfelsers Truppen überfallen“.[307]

Im August 1637 lag Dehn-Rotfelser bei Lüchow[308] und korrespondierte mit Hatzfeldt wegen einer Beurteilung Sporcks.[309] Zugleich erfolgte eine Beurteilung der Lage in der von einer schwedischen Garnison gehaltenen Stadt Lüneburg[310] und an der Weser. „Der größte Theil der Schwedischen Armee unter Baner befand sich nun in Pommern. Der Kurfürst von Sachsen wollte (wie Götz[311] früher an Georg[312] geschrieben hatte,) diese Entfernung der Schweden benutzen, seine ruinirten Regimenter auf Kosten der Braunschweig-Lüneburgischen Fürsten in Stand zu setzen. Im Juli rückte der Kursächsische General-Major von Dyherrn mit acht sehr schwachen Cavallerie-Regimentern in’s Lüneburgische. Diese Sachsen hauseten dort übler als die Schweden. Ein Lüneburgischer Beamter verglich in seinem Berichte an den Herzog von Celle[313] die Sächsischen Soldaten mit hungrigen Wölfen. Die Herzöge August der Jüngere,[314] Friedrich und Georg wandten sich an den Kaiser mit der Bitte, das Lüneburgische von der drückenden Kursächsischen Einquartierung zu befreien. Georg bat den Kaiser in einem besondern Schreiben, ihm die zur Armee des Gallas[315] geschickten zwei Cavallerie-Regimenter baldigst zurück zu senden, weil er selbige zur Vertheidigung der eigenen Länder bedürfe. Die Antwort des Kaisers vom 28. August N. St.[316] war überaus gnädig: »er habe dem Kurfürsten von Sachsen befohlen, seine Truppen aus dem Lüneburgischen zurück zu fordern. Auch solle der Herzog seine beiden Regimenter zurück erhalten, wenn das Hauptwerk in Pommern vollendet sey. Er beabsichtige ein Truppen-Corps nach der Weser zu senden«“.[317] Allerdings war es nicht nur um die Wiederherstellung der sächsischen Regimenter gegangen, es hatte auch ein Hilfeersuchen gegeben, die schwedische Besatzung der Stadt Lüneburg aufzuheben. „Während die Stadt Lüneburg sich ohne die Genehmigung des Herzogs von Celle und Georgs an den Kurfürsten von Brandenburg um Hülfe wandte, hatte sein Bruder Herzog Friedrich von Celle ebenfalls ohne Georgs Wissen den Kurfürsten von Sachsen gebeten, die Schweden aus Lüneburg zu vertreiben. Auch der Magistrat der Stadt Lüneburg hatte sich mit der nämlichen Bitte an diesen Kurfürsten gewandt. Der Kursächsische General-Major Dyherrn war, wie früher bemerkt ist, mit acht Cavallerie-Regimentern in’s Lüneburgische gerückt. Unter dem Vorwande, der Requisition[318] Herzog Georg Friedrichs Genüge zu leisten, ward nun auch noch der General-Lieutenant von Vitzthum mit mehren Infanterie-Regimentern von der Kursächsischen Armee nach dem Lüneburgschen geschickt. Vitzthum schrieb am 26. August an den Herzog Friedrich von Celle: »er sey seinem Verlangen gemäß bis Kloster Meding[319] vorgerückt, und hoffe die Stadt Lüneburg bald von der schwedischen Garnison zu befreien; es sey aber nöthig, daß der Herzog ihn auf’s schleunigste mit Proviant versehe; auch ersuche er ihn, alle seine in Celle habenden Truppen zu ihm stoßen zu lassen«“.[320] Wegen der raschen Übergabe Lüneburgs an Georg von Braunschweig-Lüneburg am 9.9.1637, ohne auch nur einen Schuss abgegeben zu haben oder einer Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein, wurde der Kommandant Stammer[321] am 27.11.1637 in Stettin[322] hingerichtet.[323]

Der schwarzburg-sondershausische Hofrat Volkmar Happe [1587-nach 1642][324] hält in seiner „Thüringischen Chronik“ die Bewegung der Regimenter fest: „Den 26. September [6.10.; BW] Billeben[325] und Rockensußra[326] von den Dehnischen und Rorhauwischen [im Original (falsche) Korrektur aus Rochauischen] geplündert worden“.[327] „Den 27. September [7.10.; BW] Holzsußra[328] von diesen Völckern geplündert worden. Eodem [die] habe ich noch sechs Roshauwische Reuter zu Guarden bekommen. Eodem [die] auch einen Ungerischen[329] Corporal[330] mit zehen Reutern zur Guardia bekommen. Den 28. September [8.10.; BW] sind die zwey Regimenter, das Demische und Rorauwische[331] in das Amt Tonna[332] gezogen“.[333] „Den 11. November sind die churfürstlichen Dehnischen Regimenter von Kelbra[334] und Badra[335] in die Grafschaft Hohenstein[336] gezogen“.[337] „Den 15. November [25.11.; BW] sind die zwey churfürstlich sächsischen Regimenter, als das Dehnische und Rohauwische wieder aus der Grafschaft Hohenstein umb Sondershausen,[338] als zu Hachelbich,[339] Berka,[340] Jecha[341] und Bebra[342] ankommen. Den 16. [26.11.; BW] sind diese zwey churfürstliche Regimenter in der Nacht unversehens in das Amt Keula[343] kommen, haben gelegen zu Großbrüchter,[344] Kleinbrüchter,[345]Toba[346] und Urbach,[347] auch theils zu Schlotheim.[348] Den 17. [27.11.] sind diese Regimenter an denen Orten stille gelegen. Den 18. [28.11.; BW] Commissarius Fischer mit dem Jungen Wolf Schneidern anhero kommen. Eodem [die] sind diese Regimenter in das Amt Volkenroda[349] und in die Heylingen,[350] theils auch nach Bothenheilingen[351] gezogen“.[352] „Eodem [die] [24. 11./2.12.; BW] ein Rittmeister vom Dehnischen Regiment anhero kommen, deme wir vorspannen sollen, hat Krackeel[353] geben. Eodem [die] hat auch der Obriste Rochaw Soldaten anhero geschicket und Vivers[354] und Fourage[355] begehret. Eodem [die] die Dehnischen und Rachauwischen zu Peukendorf[356] eingefallen und Meinem Gnädigen Herrn[357] Getreide genommen. Eodem [die] [24.11./2.12.1637; BW] haben wir einen Guarden[358] nach Peukendorf gesandt. Eodem [die] [25.11./5.12.; BW] Rockensußra von den Demischen und Rochauwischen geplündert. Eodem [die] in der Nacht auch Peukendorf geplündert“.[359] Jonitz[360] und Vockerode,[361] Törten[362] und Mosigkau[363] waren in diesem Jahr von Dehn’schen Truppen ausgeplündert worden.[364]

In der Thomas-Chronik heißt es zu den Kriegsereignissen um die freie Reichsstadt Mühlhausen:[365] „Den 28. Nov. [8.12.1637; BW] sind die beiden kursächsischen Regimenter zu Pferde, als das Dehnische und Rochauische,[366] nachdem sie 10 ganzer Tage in den Mühlhäusischen Dörfern Quartier gehabt, wieder abgezogen, haben teils die Gebäude aus den Dörfern, weil die armen Leute nicht bei ihnen bleiben können, sondern entlaufen müssen, umgehauen und verbrannt“.[367] Happe hält weiter fest: „Den 8. Dezember [18.12.; BW] etzliche reuberische Diebe von den Demischen und Rohauwischen über dreyßig Schweine alhier zu Ebeleben[368] genommen. Darunter ich eine schöne Sau und 2 Schweine mit verlohren“.[369] „Den 22. [1.1.1638; BW] haben die Demischen und Rohauwischen Bothenheilingen geplündert. Den 23. [2.1.1638; BW] sind diese Regimenter aufgebrochen und nach der Naumburg gezogen“.[370] Ende 1637 gab Dehn-Rotfelser, wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen, seine militärischen Ämter auf und unterstellte sein Regiment dem Obristen Hans von Rochow.

Um den 6.2.1638 war Obristleutnant Christian Ernst von Knoch[371] im Auftrag von Fürst Ludwig I. von Anhalt-Köthen in diplomatischer Mission in Dresden.[372] Bei der Gelegenheit nahm Knoch auf Wunsch von Fürst Ludwig I. Dehn-Rotfelser in die „Fruchtbringende Gesellschaft“ auf. Knoch verlieh ihm den Gesellschaftsnamen „der Geschickte“ und als Motto „wider Hitz‘ und Gift“. Im Köthener Gesellschaftsbuch findet sich Dehn-Rotfelsers Eintrag unter der Nr. 318.

Im Mai 1638 sollte er nach den Vorstellungen des Kurfürsten die Besatzungen in Mecklenburg ablösen, die ergänzt und reorganisiert werden sollten.

1639 starb Dehn-Rotfelser unverheiratet als kursächsischer Hauptmann der Ämter Stolpen[373] und Radeberg.[374]

Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !

[1] General(feld)wachtmeister [schwed. generalmajor]: Bei den hohen Offizierschargen gab es in der Rangfolge „Generalissimus“, „Generalleutnant“, „Feldmarschall“, „Generalfeldzeugmeister“, auch den „General(feld)wachtmeister“, den untersten Generalsrang im ligistischen Heer. In der Regel wurden Obristen wegen ihrer Verdienste, ihrer finanziellen Möglichkeiten und verwandtschaftlichen und sonstigen Beziehungen zu Generalwachtmeistern befördert, was natürlich auch zusätzliche Einnahmen verschaffte. Der Generalwachtmeister übte nicht nur militärische Funktionen aus, sondern war je nach Gewandtheit auch in diplomatischen Aufträgen tätig. Der Generalfeldwachtmeister entsprach rangmäßig dem Generalmajor. Der Generalmajor nahm die Aufgaben eines Generalwachtmeisters in der kaiserlichen oder bayerischen Armee war. Er stand rangmäßig bei den Schweden zwischen dem Obristen und dem General der Kavallerie, bei den Kaiserlichen zwischen dem Obristen und dem Feldmarschallleutnant. Die Bezeichnung ergab sich aus seiner ursprünglichen Aufgabe, der Inspektion der Feldwachen und dem Überwachen der Aufstellung der Brigaden und Regimenter im Felde und beim Marsch.

[2] reformierter Glaube: „Die reformierten Kirchen teilen mit den übrigen Kirchen der Reformation wesentliche Prinzipien wie das Priestertum aller Gläubigen und die vier evangelischen Grundsätze sola scriptura (allein die Schrift), solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein durch Gnade) und sola fide (allein durch Glauben). Wie in den meisten übrigen protestantischen Kirchen erkennen die Kirchen der reformierten Tradition mit Taufe und Abendmahl zwei Sakramente an. Im Unterschied zur lutherischen Tradition wird in reformierten Kirchen das Abendmahl jedoch als reines Gedächtnismahl verstanden. Die Vorstellung einer Realpräsenz wird abgelehnt. Brot und Wein gelten dementsprechend als Zeichen für die reale Präsenz Jesu Christi, nicht jedoch als Materialisierung dieser Präsenz. Eine Wandlung der Elemente Brot und Wein in Leib und Blut wird nicht geglaubt. Statt eines Altars befindet sich in reformierten Kirchen in der Regel ein Abendmahlstisch. Auch die lutherische Zwei-Reiche-Lehre wird in reformierten Kirchen nicht gelehrt. Im Unterschied zu einigen evangelischen Freikirchen praktizieren die reformierten Kirchen die Kindertaufe. Ein besonderes Merkmal der reformierten Kirchen ist die Betonung der Gleichgewichtigkeit des Alten und des Neuen Testamentes. Aus dem Alten Testament erklärt sich auch die Hervorhebung des Bilderverbotes, was sich in der relativen Nüchternheit reformierter Kirchengebäude wiederfindet. Kruzifixe oder größere Ausschmückungen werden in der Regel abgelehnt. Die reformierte Liturgie ist ebenfalls relativ schlicht und auf die Predigt bzw. Verkündigung des Wortes Gottes zugeschnitten. Entsprechend ist die Kanzel in den meisten reformierten Kirchengebäuden zentral angebracht. Kennzeichnend sind auch die schlicht gehaltenen sogenannten Genfer Psalter. Wechselgesänge gibt es in der Regel nicht. Die reformierten Kirchen im deutschsprachigen Raum sind meist presbyterial-synodal organisiert. Die Pfarrstellen werden nicht von Kirchenleitungen, sondern direkt durch die Gemeinden oder die Gemeindevorstände besetzt“ [wikipedia].

[3] Musketier [schwed. musketerare, musketör, dän. musketeer]: Fußsoldat, der die Muskete führte. Die Muskete war die klassische Feuerwaffe der Infanterie. Sie war ein Gewehr mit Luntenschloss, bei dem das Zündkraut auf der Pulverpfanne durch den Abzugsbügel und den Abzugshahn mit der eingesetzten Lunte entzündet wurde. Die Muskete hatte eine Schussweite bis zu 250 m. Wegen ihres Gewichts (7-10 kg) stützte man die Muskete auf Gabeln und legte sie mit dem Kolben an die Schulter. Nach einem Schuss wichen die Musketiere in den Haufen der Pikeniere zurück, um nachladen zu können. Nach 1630 wurden die Waffen leichter (ca. 5 kg) und die Musketiere zu einer höheren Feuergeschwindigkeit gedrillt; die Schussfolge betrug dann 1 bis 2 Schuss pro Minute (vgl. BUßMANN; SCHILLING, 1648, Bd .1, S. 89). Die zielfähige Schussweite betrug ca. 300 Meter, auf 100 Meter soll die Kugel die damals übliche Panzerung durchschlagen haben. Die Treffsicherheit soll bei 75 Metern Entfernung noch 50 % betragen haben. Die Aufhaltewirkung war im Nahbereich sehr hoch, die Getroffenen sollen sich förmlich überschlagen haben. Je nach Entfernung sollen jedoch im Normalfall nur 5-7% aller abgegebenen Schüsse eine Wirkung im Ziel gehabt haben. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß. Zudem rissen sie auf etwa 10 Meter Entfernung etwa dreimal so große Wundhöhlen wie moderne Infanteriegeschosse. Ausführlich beschrieben wird deren Handhabung bei ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 544ff. Eine einfache Muskete kostete etwa 2 – 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Die Muskete löste das Handrohr ab. Die ab 1630 im thüringischen Suhl gefertigte schwedische Muskete war etwa 140 cm lang bei einer Lauflänge von 102 cm und wog etwa 4,5 – 4,7 kg bei einem Kaliber von zumeist 19,7 mm. Sie konnte bereits ohne Stützgabel geschossen werden, wenngleich man diese noch länger zum Lade- und Zielvorgang benutzte. Die Zerstörung Suhls durch Isolanos Kroaten am 16./26.10.1634 geschah wohl auch in der Absicht, die Produktionsstätten und Lieferbetriebe dem Bedarf der schwedischen Armee endgültig zu entziehen. BRNARDÍC, Imperial Armies I. Für den Nahkampf trug er ein Seitengewehr – Kurzsäbel oder Degen – und schlug mit dem Kolben seiner Muskete zu. In aller Regel kämpfte er jedoch als Schütze aus der Ferne. Deshalb trug er keine Panzerung, schon ein leichter Helm war selten. Eine einfache Muskete kostete etwa 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Im Notfall wurden die Musketiere auch als Dragoner verwendet, die aber zum Kampf absaßen. MAHR, Monro, S. 15: „Der Musketier schoß mit der Luntenschloßmuskete, die wegen ihres Gewichtes [etwa 5 kg] auf eine Gewehrgabel gelegt werden mußte. Die Waffe wurde im Stehen geladen, indem man den Inhalt der am Bandelier hängenden hölzernen Pulverkapseln, der sog. Apostel, in den Lauf schüttete und dann das Geschoß mit dem Ladestock hineinstieß. Verschossen wurden Bleikugeln, sog. Rollkugeln, die einen geringeren Durchmesser als das Kaliber des Laufes hatten, damit man sie auch bei Verschmutzung des Laufes durch die Rückstände der Pulvergase noch einführen und mit Stoff oder Papier verdämmen konnte. Da die Treffgenauigkeit dieser Musketen mit glattem Lauf auf die übliche Kampfentfernung von maximal 150 Metern unter 20 Prozent lag, wurde Salvenschießen bevorzugt. Die Verbände waren dabei in sog. Treffen aufgestellt. Dies waren Linien zu drei Gliedern, wobei das zweite Treffen etwa 50 Schritt, das dritte 100 Schritt hinter der Bataille, d. h. der Schlachtlinie des ersten Treffens, zu stehen kamen, so daß sie diese bei Bedarf rasch verstärken konnten. Gefeuert wurde gliedweise mit zeitlichem Abstand, damit für die einzelnen Glieder Zeit zum Laden bestand. Ein gut geübter Musketier konnte in drei Minuten zwei Schuß abgeben. Die Bleigeschosse bis zu 2 cm Kaliber [vgl. auch GROTHE, Auf die Kugeln geschaut, S. 386, hier 16, 8-19,5 mm] verformten sich beim Aufprall auf den Körper leicht, und es entstanden schwere Fleischwunden. In den Kämpfen leisteten Feldscherer erste Hilfe; doch insgesamt blieb die medizinische Versorgung der Verwundeten mangelhaft. Selbst Streifschüsse führten oft aufgrund der Infektion mit Tetanus zum Tode, erst recht dann schwere Verletzungen“. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet 1634, dass sich unter den Gefallenen eines Scharmützels auch ein weiblicher Musketier in Männerkleidern gefunden habe; SCHLOTTER, Acta, S. 194. Der Bad Windheimer Chronist Pastorius hält unter 1631 fest; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 100: „1631. Den 10. May eroberte der General Tylli die Stadt Magdeburg / plünderte sie aus / eine Jungfrau hatte ihres Bruders Kleider angezogen / und sich in ein groß leeres Weinfaß verstecket / ward endlich von einem Reuter gefunden / der dingte sie für einen Knecht / deme sie auch drey Monat treulich die Pferde wartete / und als in einem Treffen der Reuter umkam / und sie von denen Schweden gefangen gen Erffurt kam / ließ sie sich für einen Musquetirer unterhalten / dienete fünff Jahr redlich / hatte in etlichen Duellen mit dem Degen obsieget / wurde endlich durch eine Müllerin / wo sie im Quartier lag / verrathen / daß sie ein Weib wäre / da erzehlete sie der Commendantin allen Verlauff / die name sie zu einer Dienerin / kleidete sie / und schenckte ihr 100. Ducaten zum Heyrath-Guthe“. Weiter gibt es den Fall der Clara Oefelein, die schriftliche Aufzeichnungen über ihren Kriegsdienst hinterlassen haben soll. Allerdings heißt es schon bei Stanislaus Hohenspach (1577), zit. bei BAUMANN, Landsknechte, S. 77: „Gemeiniglich hat man 300 Mann unter dem Fenlein, ist 60 Glied alleda stellt man welsche Marketender, Huren und Buben in Landsknechtskleyder ein, muß alles gut seyn, gilt jedes ein Mann, wann schon das Ding, so in den Latz gehörig, zerspalten ist, gibet es doch einen Landsknecht“. Bei Bedarf wurden selbst Kinder schon als Musketiere eingesetzt (1632); so der Benediktiner-Abt Gaisser; STEMMLER, Tagebuch 1. Bd., S. 181f.; WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß, S. 43ff., über die Bedienung; BRNARDÍC, Imperial Armies I, S. 33ff.; Vgl. KEITH, Pike and Shot Tactics; EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.

[4] Hirschberg [Jelenia Góra]; HHSSchl, S. 189ff.

[5] Melchior Reichsgraf Hatzfeldt v. Gleichen [20.10.1593 Crottorf-9.11.1658 Schloss Powitzko bei Trachenberg/Schlesien], kaiserlicher Feldmarschall.

[6] Obristleutnant [schwed. Överstelöjtnant, dän. oberstløjtnant]: Der Obristleutnant war der Stellvertreter des Obristen, der dessen Kompetenzen auch bei dessen häufiger, von den Kriegsherrn immer wieder kritisierten Abwesenheit – bedingt durch Minderjährigkeit, Krankheit, Badekuren, persönliche Geschäfte, Wallfahrten oder Aufenthalt in der nächsten Stadt, vor allem bei Ausbruch von Lagerseuchen – besaß. Meist trat der Obristleutnant als militärischer Subunternehmer auf, der dem Obristen Soldaten und die dazu gehörigen Offiziere zur Verfügung stellte. Verlangt waren in der Regel, dass er die nötige Autorität, aber auch Härte gegenüber den Regimentsoffizieren und Soldaten bewies und für die Verteilung des Soldes sorgte, falls dieser eintraf. Auch die Ergänzung des Regiments und die Anwerbung von Fachleuten oblagen ihm. Zu den weiteren Aufgaben gehörten Exerzieren, Bekleidungsbeschaffung, Garnisons- und Logieraufsicht, Überwachung der Marschordnung, Verproviantierung etc. Der Profos hatte die Aufgabe, hereingebrachte Lebensmittel dem Obristleutnant zu bringen, der die Preise für die Marketender festlegte. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, waren umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Nicht selten lag die eigentliche Führung des Regiments in der Verantwortung eines fähigen Obristleutnants, der im Monat je nach Truppengattung zwischen 120 [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] und 150 fl. bezog – in besetzten Städten (1626) wurden z. T. monatlich 400 Rt. erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15 – , in der brandenburgischen und dänischen Armee Armee sogar 300 fl. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der Infanterie 320 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Voraussetzung war allerdings in der bayerischen Armee die richtige Religionszugehörigkeit. Maximilian I. hatte Tilly den Ersatz der „unkatholischen“ Offiziere befohlen; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Dreißigjähriger Krieg Akten 236, fol. 39′ (Ausfertigung): Maximilian I. an Tilly, München, 1629 XI 04: … „wann man dergleich officiren nit in allen fällen, wie es die unuorsehen notdurfft erfordert, gebrauchen khan und darff: alß werdet ihr euch angelegen sein lassen, wie die uncatholischen officiri, sowol undere diesem alß anderen regimentern nach unnd nach sovil muglich abgeschoben unnd ihre stellen mit catholischen qualificirten subiectis ersezt werden konnde“. Der Obristleutnant war zumeist auch Hauptmann oder Rittmeister einer Kompanie, wofür er ein zusätzliches Einkommen bezog, so dass er bei Einquartierungen und Garnisonsdienst zwei Quartiere und damit auch entsprechende Verpflegung und Bezahlung beanspruchte oder es zumindest versuchte. Von Piccolomini stammt angeblich der Ausspruch (1642): „Ein teutscher tauge für mehrers nicht alß die Oberstleutnantstell“. HÖBELT, „Wallsteinisch spielen“, S. 285.

[7] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13. Die im Hatzfeldt-Archiv lagernden Archivalien sind nicht zugänglich, hier und im Folgenden werden die Angaben bei ENGELBERT, Hatzfeldt, herangezogen.

[8] Rittmeister [schwed. ryttmåstere, dän. kaptajn]: Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Der Rittmeister beanspruchte in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold, d. h. 1.800 fl. jährlich, während ein bayerischer Kriegsrat 1637 jährlich 792 fl. erhielt, 1620 war er in der brandenburgischen Armee als Rittmeister über 50 Pferde nur mit 25 fl. monatlich datiert gewesen. Bei seiner Bestallung wurde er in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.]: Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Der Rittmeister beanspruchte in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold, d. h. 1.800 fl. jährlich, während ein bayerischer Kriegsrat 1637 jährlich 792 fl. erhielt, 1620 war er in der brandenburgischen Armee als Rittmeister über 50 Pferde nur mit 25 fl. monatlich datiert gewesen. Bei seiner Bestallung wurde er in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.