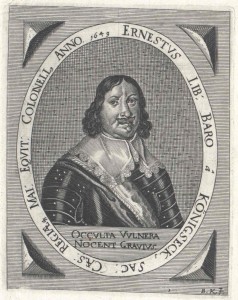

Dewitz [Devit], Georg von; Obrist [1591-1650] Georg von Dewitz [Devitz, Döbitz] auf Miltzow[1] stand als Obrist[2] in schwedischen Diensten.[3]

In schwieriger Lage besiegte Báner[4] am 4.10.1636 bei Wittstock[5] überraschend die siegessicheren Sachsen und Brandenburger. „Einen solchen unerwarteten Gegenstoß arrangierte er jetzt im nördlichen Brandenburg. Elf Tage lang spielte sich dort ein merkwürdiges Schauspiel ab. Wie zwei Boxer umkreisten die zwei Heere einander; die schwedische Armee wie ein verbissener und selbstbewußter Fliegengewichtler, der immer wieder den Schlagabtausch sucht, während der großgewachsene Widersacher – verwirrt und nicht wenig verängstigt durch seinen aggressiven Gegner – immer wieder ausweicht. Aber am Samstag, dem 24. September, stellte Banérs Heer seinen Gegner in dem hügeligen, bewaldeten Terrain unmittelbar südlich der kleinen Stadt Wittstock. Die Kaiserlichen und die Sachsen hatten beschlossen, ihre Gegner auf einigen sandigen Höhen, dem Scharfenberg, zu empfangen; der Sicherheit halber hatten sie einen Teil der Front mit sechs in aller Hast gegrabenen Schanzen[6] und einer Mauer zusammengeketteter Troßwagen gedeckt. Ihre Befehlshaber warteten lange darauf, daß sich die schwedischen Truppen auf den offenen, sumpfigen Feldern vor ihrer Front offenbarten, um sich wie bei Nördlingen[7] in geordneten Formationen von der zahlreichen Artillerie[8] niedermähen zu lassen. Aber statt dessen kam die Meldung, daß die schwedischen Truppen völlig unvermutet und gegen herkömmlichen Brauch durch einen Wald aufmarschiert waren, an den sich der linke Flügel der vereinigten Armeen anschloß, und daß sie schon gut geordnet bereitstanden, um die kaiserlichen und sächsischen Truppen zu überflügeln ! Letztere waren daher gezwungen, ihre schönen Schanzen und ihre feine Wagenburg zu verlassen und gegen die angreifenden Schweden umzuschwenken. Dann begann die Schlacht.[9]

Sie dauerte Stunde um Stunde. Wie gewöhnlich war es kein richtig geordneter Kampf, sondern eher nur ein rhapsodischer Wirrwarr von Schwadronen[10] und Brigaden,[11] die ein ums andere Mal im Rauch aufeinanderprallten. Beide Seiten verfügten über große Kavallerieverbände, und diese waren bald in eins der blutigsten und ausgedehntesten Reitergefechte des ganzen Krieges verbissen – Schwadronen prallten für einige kurze, verwirrte Augenblicke aufeinander, während die wogenden Reiter (die Gesichter schwarz von Pulverstaub und weiß vor Schrecken) wild mit den Degen in die Luft hieben und ihre schweren Pistolen aufeinander abfeuerten: dann kämpften sie sich frei, wie Ringer, ordneten ihr Glied und ritten aufs neue an. Oft entschieden die Pferde über die Dauer der Schlacht. Sie hielten in der Regel nicht länger als vier, fünf Stunden Kampf durch, dann mußte der Verband aus dem Feuer genommen werden. Über dem Ganzen waren das Dröhnen der Schüsse, das Klappern der Harnische, das Splittern von Piken,[12] das Wirbeln von Trommeln und die Silbertöne von Trompeten und Pfeifen zu hören, gemischt mit den Schreien der Verwundeten und Rufen der Kämpfenden. […] Banér selbst schrieb später in einem Brief, einen so »grausamen« Kampf habe er bis dahin noch nie gesehen.

Es fehlte nicht viel, und es wäre für die Schweden schlecht ausgegangen. Nicht genug damit, daß sie zahlenmäßig unterlegen waren: Banér hatte auch noch kurz vor der Schlacht seinen gesamten linken Flügel unter King[13] auf einen langen und unerhört gewagten Flankenmarsch durch morastiges und waldiges Gelände geschickt; er sollte nach einiger Zeit im Rücken der Vereinigten auftauchen. Nur selten hatte ein General die Nerven, im Kampf ein so riskantes Manöver zu versuchen, aber Banér wagte es. Das Problem war nur, daß der linke Flügel ausblieb. Währenddessen wurden Banérs Verbände langsam von dem überlegenen Feind zermürbt. Die aus Nationalschweden bestehende Schwedische Brigade wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen und »fast ganz ruiniert«; von den 892 Männern des Verbands wurden fast zwei Drittel getötet oder verwundet. Die schwedischen Streitkräfte standen kurz vor dem Zusammenbruch, als ferner Kampflärm verkündete, daß King und die Männer des linken Flügels schließlich wieder zum Schlachtfeld gefunden hatten. Der Druck ließ sogleich nach, die Kaiserlichen wichen zurück, doch der einbrechende Abend setzte weiteren Kämpfen ein Ende.

Die beiden Heere biwakierten auf dem Schlachtfeld und entzündeten nur wenige hundert Meter voneinander entfernt ihre Lagerfeuer. Die Nacht wurde ruhig – nur vereinzelte Schüsse waren aus dem Dickicht zu hören; das waren die ständigen Begleiter der Schlachten, die Marodeure,[14] die umherstreiften und die Toten und Verwundeten ausplünderten. Die anderen warteten auf den Tag und den Tod. In der Frühe des kalten Sonntagmorgens nahmen die schwer mitgenommenen schwedischen Verbände Aufstellung und rückten – sicher mit einem inneren Beben – aufs neue gegen die Höhen vor, die sie am vorhergehenden Tag vergebens zu erstürmen versucht hatten. Zu ihrer Verwunderung begegnete ihnen Schweigen. Die Sachsen und die Kaiserlichen hatten während der Nacht das Schlachtfeld verlassen. Sie fanden nur Reihen von verlassenen Kanonen (alles in allem 33 Geschütze; eins davon ein Dreipfünder, den Gustav Adolf 1631 seinen damaligen Verbündeten geschenkt hatte, der aber nun gegen die Schweden verwendet worden war; 24 der anderen waren schön gegossene Stücke mit Abbildungen von Wilden auf den Rohren), 180 Munitionswagen (ein Teil davon in tausend Stücke gesprengt, andere unbeschädigt und vollbeladen mit hochwillkommenem Pulver) sowie natürlich unglaubliche Mengen von Toten und Verwundeten. Ein Augenzeuge beschreibt das Grauen des Schlachtfeldes wie folgt: Die Erde, deren Gewohnheit ist, die Toten zu bedecken, war damals am selbigen Ort selbst mit Toten überstreut, welche auf unterschiedliche Manier gezeichnet waren, Köpf lagen dorten welche ihre natürlichen Herren verloren hatten, und hingegen Leiber, die ihrer Köpf mangleten; etliche hatten grausam- und jämmerlicher Weis das Ingeweid herauß, und andern war der Kopf zerschmettert und das Hirn zerspritzt; da sah man, wie die entseelten Leiber ihres eigenen Geblüts beraubet und hingegen die lebendigen mit fremdem Blut beflossen waren, da lagen abgeschossene Arm, an welchen sich die Finger noch regten, gleichsam als ob sie wieder mit in das Gedräng wollten, hingegen rissen Kerles aus, die noch keinen Tropfen Blut vergossen hatten, dort lagen abgelöste Schenkel, welche ob sie wohl der Bürde ihres Körpers entladen, dennoch viel schwerer worden waren, als sie zuvor gewesen; da sah man zerstümmelte Soldaten um Beförderung ihres Tods, hingegen andere um Quartier und Verschonung ihres Lebens bitten. Summa summarum: da war nichts anders als ein elender jämmerlicher Anblick ![15]

Die nachsetzende schwedische Reiterei brauchte nur der Spur von verwundeten Soldaten, fortgeworfenen Kleidern, liegengelassenen Waffen und zu Bruch gefahrenen Troßwagen zu folgen, die nach Südwesten führte. Innerhalb weniger Stunden wurden große Teile des fliehenden Heeres zersprengt und auf den schmalen Wegen, die von Wittstock wegführten, niedergeritten; als man später die Beute zusammenzählte, waren unter anderem 151 Fahnen und Feldzeichen – die Ablieferung eines eroberten Feldzeichens wurde mit zwischen 10 und 30 Reichstalern belohnt, die Kanzlei des Kurfürsten,[16] seine vergoldete Karosse sowie sein gesamtes Tafelsilber darunter“.[17]

Dewitz forderte 1637 von Leisnig[18] 30.000 Rt. und nahm den Bürgermeister als Geißel mit nach Torgau,[19] wo dieser wie ein Hund unter einem Bagagewagen angeschlossen wurde und nach wenigen Tagen verstarb.[20]

„Im Jahre 1638 hauste der Oberst Dewitz mit zwei Reiter-Regimentern[21] vierzehn Tage lang in dem von Unglück verfolgten Schwedt;[22] und was bis dahin sogar wiederholten Plünderungen[23] entgangen war, wurde jetzt durch fortgesetzte Last der Einquartierung[24] erpreßt. Und so grausam verfahren diese Gäste, daß noch späterhin die Bürger behaupteten, solche Einquartierung sei ihnen verderblicher gewesen, als eine allgemeine Plünderung. Was dem Hungertode[25] entging, fiel ansteckenden Seuchen[26] als Opfer, welchem Schicksale zu entgegen viele Einwohner sich von den Ihrigen trennten und auswanderten“.[27]

Im April 1639 gab es einen Anschlag kurbrandenburgischer Truppen auf Dewitz: „Den 25. Aprilis hat sich eine starcke parthey von etlich hundert Pferden Brandenburgischen Volcks / zusammen gethan / und einen Anschlag ober Cüstrin[28] auff Dramburg[29] gemacht / in Hoffnung solchen Ort zu überrumpeln / und den Obr. Dewitzen / so mit seinem Regiment und 100. Mußquetirern[30] darinn gelegen / auffzuschlagen; welche aber dergestalt abgewiesen / daß sie mit ziemlichen Verlust davon gangen / und noch darzu von dem Schwed. General Major[31] zu Ancklam[32] (welcher in höchster Eyl bey etlich hundert Pferden zusammen gebracht / ihnen Spornstreichs nachgehauen) in grosser Confusion biß auff Driesen[33] und Landsberg[34] zu rück gejagt werden“.[35]

Das „Theatrum Europaeum“[36] hält für den Mai 1639 fest: „Die Schwedische in der Mittelmarck[37] gelegene Völcker brauchten sich nicht wenig tapffer. Dann nachdem der Obrist Burgsdorff[38] mit seiner Reuterey den Schwedischen Obristen Dewitzen (welcher mit seinem Regiment / Obristen Trotzen[39] / Obr. Lieutenant[40] Forby[41] / Obristen Lieutenant Helwy[42] / Obr. Lieutenant Joachim Radecken[43] / samt andern untergebnen Trouppen etliche Tag in der Neustadt[44] gelegen) in 2. oder 3. mal vor der Stadt bravirt[45] / seine Schildwacht biß ans Thor gelegt / doch nichts mehr tentirt, sondern nur versuchen wollen / was die Schwedische thun würden: hat Dewitz solche Bravade[46] länger nicht vertragen können / sich mit den andern Officirern hierauff beredet und geschlossen / den Obristen Burgsdorff (welcher eben nach Berlin / 3. Meil[47] wegs von Bernau[48] / zum Grafen von Schwartzenburg[49] sich verfüget / mit denselben wie die Schweden in der Neustatt anzugreifen / sich befragt / 150. Mußquetirer[50] / 4 Stück[51] / darunter 2. halbe Carthaunen[52] / und 2. Mittel-Stück[53] erfordert / bekommen / und biß auff 1. Meil von Bernau / am 20. 30. May gebracht) zu überfallen / und sein Regiment zu ruiniren / welches dann glücklich abgangen. Massen / als deß Obristen Dewitzen seine / und obgedachter Officirer Völcker am 20. 30. diß um 2. Uhr deß Morgens vor Bernau / der Obriste Burgsdorff aber etwan ein halb viertel Stunde vor wolgedachtem Obristen Dewitzen in Bernau mit gar wenigen Reutern ankommen / dann er die obbemeldte 1500. Mußquetirer 1. Meil von Bernau etwas ruhen lassen / haben die Schweden gleich bey ihrer Ankunfft das Berlinische Thor berennt / eine Petarden[54] daran geschraubt / welche guten Effect gathan / darauff der Obriste Dewitz mit etlichem Volck durchs Thor in die Stadt getrungen / zuvor aber vor das andere Thor in eine Scheuer / und auff den Damm / 200. seiner unberittenen Reuter mit gezogenen Feuerörhren [Feuerröhren;[55] BW] / so sie aus der Rüstkammer[56] zu Stetin[57] bekommen / gelegt / welche die heraußkommende Burgsdorffische / nebenst 4. Trompetern[58] / so da Marsch geblasen und durchgehen wollen / dergestalt empfangen / daß in die 40. und mehr Personen von den Pferden gefallen und todt blieben / worunter Rittmeister Weiher[59] / welcher neben dem Rittmeister Osten[60] die eine Parthey geführet / gewesen: Der Major[61] aber Marx Ludicke[62] / hat sich durchgehauen / welchen deß Obristen Dewitzen Major Sack[63] biß auff eine halbe Meil verfolget / aber Osten ein frisches Pferd gehabt / deß Major Sacks Pferd hingegen der Marche halber müde war / ist er / und etlich wenig mehr mit ihme in der Flucht entkommen / der Obriste Burgsdorff aber / sein Obrister Lieutenant / Johann von Mahl[64] / und andere Ober- und Unter-Officirer in 37. beneben 295. gemeinen Soldaten[65] seynd gefangen[66] nach Stetin gebracht worden / woselbsten sich die meisten unterhalten[67] lassen“.[68]

„Während die Bürgerschaft über das Vorhaben des Grafen[69] noch nicht zur Ruhe gekommen war, traf eine neue Schreckenskunde ein. Im Nachbarstädtchen Bernau, drei Meilen von Berlin entfernt, wurde plötzlich das Reiterregiment des Obersten [Georg; BW] Ehrentreich von Burgsdorff,[70] eines Bruders des früheren Berliner Kommandanten, nachdem es kurz zuvor einen feindlichen Angriff auf die Oderberger[71] Schanze hatte abwehren helfen, am 10. Juni [1639; BW] von den Schweden überfallen, wobei der Oberst in Gefangenschaft geriet. Bis Guben[72] und Lübben waren die Schweden gekommen, dann war es ruhig geworden. Aber man hatte sich getäuscht. Ganz unerwartet – es waren kaum zwei Wochen seit dem Bernauer Unglück vergangen – erschien der schwedische Oberst Dewitz mit einigen Truppen auf der cöllnischen Seite. Er begnügte sich damit, einen Teil der Stadtherde von den Wiesen als leichte Beute mitzuführen. Sofort befahl Schwartzenberg eine Verstärkung der Besatzung“.[73]

Der Erzgebirgschronist Christian Lehmann [11.11.1611-11.12.1688][74] erwähnt Dewitz anlässlich des schwedischen Marsches durch Meißen und das Obererzgebirge[75] 1639: „Weil Sich die keyßerlichen in Böhmen also stercketen, zog der Baner auch mehr Volck an sich, und nach deme Sie zue Erfurt[76] 5 Regiementer versamlet hatten, marchirten Sie auf Zwicka[77] durchs Ertzgebirge des graden Wegs auf Zweniz,[78] Elterlein,[79] Annenberg,[80] Schletta,[81] Sehm,[82] Cranzal[83] auf den Presnitzer Paß[84] hinein. Die kahmen alß der Herzog von Holstein,[85] Herzog Franz Heinrich von Sachsen,[86] Obrist Debitz, Obrist Winzenhausen,[87] Obrist Eberstein[88] mit ihren Völckern den 22. Maji an Festag der Himmelfahrt Christi ungewarnet von der Zwenitz auf Elterlein, daß die leute auß der kirchen entlauffen musten umb 9 Uhr, und zum Scheibenberg[89] die Communicanten kaum kundten abgespeiset werden. Die theilten Sich in Unsern gebirge auß, daß alle städte, Dörfer und winckel vor ihnen Unsicher wahren, sezten den leuten nach uff die Wälde, schändeten[90] Frauen und Jungfrauen, erbrachen alle kirchen und Sacristeyen,[91] raubten Pferde, Viehe, Menschen, zehreten auf brod, fleisch, bier und was sie funden, ließen theils in koth lauffen und handelten so barbarisch, daß das gebirg dergleichen Teuffel noch nicht gehabt; in Scheibenberg Plünderten Sie 6 stunden und theten nicht wie Menschen. Den 23. Maii wurden 4 regiementer unter den Obristen Eberstein und Herzog von Holstein in Annenberg einquartiert, Die es so arg gemacht alß uff den lande, also daß mancher armer Land-Mann in gebirg nicht einen leffel wieder funden, und viel feine bürger musten nach den lieben brod gehen, weil es sehr teuer, und doch nichts zuerwerben wahr“.[92]

Im „Theatrum Europaeum“ heißt es weiter: „Die Landsbergische aber gingen im Augusto von dañen nach Frankfurt an der Oder[93] / welche Stadt sich ihnen gar bald ergabe / und mit 7000. Reichsth. Brandschatzung loßkauffte / worauff sie auch dem Hn. Grafen von Schwartzenberg sein Residentzhauß Sonnenberg[94] in selbiger Gegend gelegen / weggenommen“.[95] Wie aus den Ratsunterlagen hervorgeht, trat Liliehöök[96] am 6.8.1639 mit dem Rat Frankfurts a. d. Oder in Verhandlungen. Als Unterhändler kam Lilieström.[97] Am 8.8. erfolgte dann die schwedische Besetzung unter den Obristen Debitz, Steinberg[98] und Schulman.[99]

„Der Feind, um den sich Berlin nur kümmern wollte, wenn er in nächster Nähe erschien, eroberte Ende Juli nach heftigem Kampfe Landsberg an der Warthe[100] und zog sich von da nach Süden in den Sternberger[101] Kreis. Darauf wurde Frankfurt von der brandenburgischen Besatzung aufgegeben, wie es im Falle eines Angriffs vorgeschrieben war. So konnten die Schweden, die dort übrigens von der Bürgerschaft mit auffälligem Entgegenkommen eingeholt wurden, die Oder überschreiten. Die Berliner beeilten sich nun, Abgeordnete an den General Lilliehök mit der Bitte um eine Salvaguardia[102] zu schicken. Aber dieser setzte seinen Marsch fort. Die kurfürstlichen Abteilungen in Fürstenwalde[103] und auf der Neuen Mühle bei Wusterhausen[104] flüchteten sich nach Berlin bis an den Tiergarten und zogen auch die Berliner Besatzung mit sich nach Spandau. Die Bürger gerieten in große Bestürzung, als es hieß, ‚daß der Feind mit etzliche Tausend auf beiden Seiten in vollem Anzug begriffen’. Sechs Regimenter stark, zwei zu Fuß und vier zu Roß, so rückten die Schweden vor Berlin. Der Führer, Oberst v. Dewitz, derselbe, der im Juni den Cöllnern[105] ihr Vieh abgenommen, hatte den Befehl, wenn die Stadt sich nicht zur Güte verstünde, ‚feindlich’ anzugreifen. Doch ohne Garnison[106] war jeder Widerstand unnütz. Die ‚gütlichen Traktate’ verliefen aber diesmal sehr viel ungütlicher als vor drei Jahren. Zunächst quartierte Dewitz seine sechs Regimenter in der Stadt ein. Der Feind forderte und forderte, unzählige Faß Bier mußten die Bürger hergeben und gewaltige Mengen Korn. Der Rat mußte noch vom Amtsschreiber des Mühlenhofes zwölf Wispel[107] Gerste entleihen, um die unersättlichen Gäste einigermaßen zufriedenzustellen. Am 20. August [1639; BW] schloß dann der Oberst mit Berlin und Cölln einen seiner Meinung nach sehr milden ‚Akkord’,[108] nachdem er sich ‚hiesiger Städte Jammerstand zu Herzen gehen lassen’. Die Städte sollten zusammen zum Unterhalt der sechs Regimenter 11 700 Taler zahlen. Außerdem mußten sie sich zu einer besonderen Geldleistung von 13 200 Talern verstehen. Falls die Leute nicht in Reichstalern oder Dukaten zahlen könnten, wollte der Oberst auch ungemünztes Metall nehmen, wobei er natürlich den Preis machte. Schließlich verlangte er noch für seine Soldaten Tuch in verschiedenen Farben im Werte von 1000 Talern. Um nun die Erfüllung des Abkommens nicht durch die Einquartierung zu hindern, führte Dewitz seine Truppen ab und ließ nur eine Anzahl Fußvolk zurück, das für die Posten und die Beitreibung bis zur völligen Bezahlung in der Stadt bleiben sollte. Als Gegenleistung nahm Dewitz alle Einwohner, auch ‚die arme eingeflogene[109] Exulanten’, die Flüchtlinge vom Lande, in der Krone Schweden sicheren Schutz, damit sie ungestört Handel und Wandel zu Wasser und zu Lande treiben könnten.

Es fiel den Städten sehr schwer, die Kontribution[110] aufzubringen. Trotz mehrerer Anleihen mussten sie noch Kramwaren, Pistolen, Pferde, Sättel und Geschirre in Zahlung geben, um den vereinbarten Betrag zu erreichen. Im ganzen hat diese Brandschatzung, die dritte und letzte in dem großen Kriege, die Residenz weit über 30 000 Taler gekostet. Noch ein Jahr später waren 600 Taler von der aufgenommenen Schuld ungetilgt“.[111]

Das „Theatrum Europaeum“ berichtet dazu: „Nach solchem machte sich der Obrist Debitz / mit 4. Regiment zu Pferd / und 2. zu Fuß / im Augusto an die Stadt Berlin / ehe er aber dahin ankam / wich die Guarnison von 400. Mann starck darauß / und reterirte sich in Spandau.[112] Er begehrte bey Aufforderung der Stadt / eine grosse Summa Gelts / welche auff 16000. Rthl. als vor beyde Städte / Berlin und Cölln / und für die Landschafft auff 3000. gemittelt wurden. Nach welchem Accord er mit diesen 6. Regimentern eingelassen / nachmals aber im Sept. über diesen Accord und Einnehmung Schwedischen Volcks von Obrigkeit wegen eine starcke Inquisition zu Berlin gehalten / und Burgermeister Bleichschmied nach Spandau gesetzt worden.

Die Schweden verließen diese Stadt / wie auch Franckfurt an der Oder zeitlich / reparirten allein die Werck an Landsberg / und proviantirten selbigen Ort / dariñen sie 4. Metalline Stück / 5. Fahnen / samt viel gefangene Officirern bekommen / diese nach Stetin schickten / und folgends auff Großglogau[113] in Schlesien giengen / darinn der Käis. Obriste Don Felix[114] commandirte“.[115]

„Es war ein Irrtum, wenn die Berliner annahmen, daß nach Schwartzenbergs Tode [4.3.1641; BW] sofort über den Frieden verhandelt würde. Gerade jetzt zogen die Schweden von allen Seiten heran, so dass die Mittelmark und so auch die Residenz förmlich eingekreist wurden. Es war zugleich eine Probe auf die Ehrlichkeit der neuen kurfürstlichen Politik.

Doch wie weit konnte man den Schweden trauen ? Militärische Vorsichtsmaßregeln durften auf keinen Fall versäumt werden. Berlin war augenblicklich keineswegs auf einen Widerstand eingerichtet. Über 80 Soldaten waren auskommandiert, eine große Zahl auf Exekution[116] ausgeschickt. So befahlen die Geheimen Räte dem stellvertretenden Kommandanten Burchardt von Goldacker[117] auf den auf beiden Seiten herumstreifenden Feind mit doppelter Wachsamkeit Acht zu geben. Die Warnung erwies sich als berechtigt. Kaum war eine Woche vergangen, als die Stadt plötzlich alarmiert wurde. Am Nachmittag des 14. März kamen drei adlige Herren ‚mit blutigen Köpfen’ hereingejagt und berichteten, daß sie in der verwichenen Nacht von Stalhans’[118] Reiterei ausgeplündert worden seien. Goldacker schickte seine wenigen Berittenen – 15 Leute – zur Erkundung hinaus, sie kamen aber bald im wilder Flucht zurückgejagt, nachdem sich drei von ihnen hatten fangen lassen; dann sah man einen Trupp sich den Gärten nähern, die vordersten standen bis an die Kapelle Jerusalem. Noch am gleichen Abend sandte der Oberstleutnant einen Boten nach Spandau, der die Kriegsräte um 12 Uhr nachts aus dem Schlafe weckte. Eilends schrieben diese an den Oberst Volkmann[119] nach Brandenburg,[120] seine zwei Reiterkompanien nach Berlin zu schicken; Hartmann von Goldacker[121] sollte mit der übrigen Kavallerie nach Spandau heranrücken, damit er zur Hilfe bereitstände. Der Rat in Berlin empfing die Benachrichtigung, daß das Vorhaben des Feindes verhindert werden müsse; sie würden demnächst Verstärkung erhalten und sollten sich entscheiden, ob sie es ‚auf eine beharrliche Defension ankommen lassen’ wollten. Es war das letzte Mal in diesem langen Kriege, dass die Frage an Berlin gestellt worden ist. Die Stadt wird sie wie immer verneint haben. Dafür sorgten schon die Schweden. Stahlhans’ Vorhut lag in Jüterbog.[122] Der dort kommandierende Oberst v. Dewitz gab dem Magistrat den guten Rat, Goldackers Reiter nicht einzunehmen. Stalhans würde sie dann so einschließen, ‚dass sie einander auffressen müßten’. Sie täten besser, ‚dafern es den Herrn um den lieben Frieden zu thun ist, sich als neutrale Leute zu halten’. Dewitz hatte von seinem General den Teltowschen Kreis zugewiesen bekommen und ging daran, von Cölln und den kleineren Städten Kontribution einzutreiben“.[123]

Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !

[1] Miltzow, heute Ortsteil von Sundhagen [LK Nordvorpommern].

[2] Obrist [schwed. Överste, dän. Oberst]: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Zum Teil wurden Kriegskommissare wie Johann Christoph Freiherr v. Ruepp zu Bachhausen zu Obristen befördert, ohne vorher im Heer gedient zu haben; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kurbayern Äußeres Archiv 2398, fol. 577 (Ausfertigung): Ruepp an Maximilian I., Gunzenhausen, 1631 XI 25. Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung, 500 fl. zu Fuß, 600 fl. zu Roß [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] in der kurbrandenburgischen Armee 1.000 fl. „Leibesbesoldung“ nebst 400 fl. Tafelgeld und 400 fl. für Aufwärter. In besetzten Städten (1626) wurden z. T. 920 Rt. erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15).Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nicht anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S. 388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Dazu beanspruchte er auch die Verpflegung. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. Zum Teil führte er auch seine Familie mit sich, so dass bei Einquartierungen wie etwa in Schweinfurt schon einmal drei Häuser „durch- und zusammen gebrochen“ wurden, um Raum zu schaffen; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 504. Die z. T. für den gesamten Dreißigjährigen Krieg angenommene Anzahl von rund 1.500 Kriegsunternehmern, von denen ca. 100 bis 300 gleichzeitig agiert hätten, ist nicht haltbar, fast alle Regimentsinhaber waren zugleich auch Kriegs- bzw. Heeresunternehmer. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte Bd. 1, S. 413ff.

[3] schwedische Armee: Trotz des Anteils an ausländischen Söldnern (ca. 85 %; nach GEYSO, Beiträge II, S. 150, Anm., soll Banérs Armee 1625 bereits aus über 90 % Nichtschweden bestanden haben) als „schwedisch-finnische Armee“ bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen der „Royal-Armee“, die v. Gustav II. Adolf selbst geführt wurde, u. den v. den Feldmarschällen seiner Konföderierten geführten „bastanten“ Armeen erscheint angesichts der Operationen der letzteren überflüssig. Nach LUNDKVIST, Kriegsfinanzierung, S. 384, betrug der Mannschaftsbestand (nach altem Stil) im Juni 1630 38.100, Sept. 1631 22.900, Dez. 1631 83.200, Febr./März 1632 108.500, Nov. 1632 149.200 Mann; das war die größte paneuropäische Armee vor Napoleon. 9/10 der Armee Banérs stellten deutsche Söldner; GONZENBACH, Der General Hans Ludwig von Erlach von Castelen II, S. 130. Schwedischstämmige stellten in dieser Armee einen nur geringen Anteil der Obristen. So waren z. B. unter den 67 Generälen und Obristen der im Juni 1637 bei Torgau liegenden Regimenter nur 12 Schweden; die anderen waren Deutsche, Finnen, Livländern, Böhmen, Schotten, Iren, Niederländern und Wallonen; GENTZSCH, Der Dreißigjährige Krieg, S. 208. Vgl. die Unterredung eines Pastors mit einem einquartierten „schwedischen“ Kapitän, Mügeln (1642); FIEDLER, Müglische Ehren- und Gedachtnis-Seule, S. 208f.: „In dem nun bald dieses bald jenes geredet wird / spricht der Capitain zu mir: Herr Pastor, wie gefället euch der Schwedische Krieg ? Ich antwortet: Der Krieg möge Schwedisch / Türkisch oder Tartarisch seyn / so köndte er mir nicht sonderlich gefallen / ich für meine Person betete und hette zu beten / Gott gieb Fried in deinem Lande. Sind aber die Schweden nicht rechte Soldaten / sagte der Capitain / treten sie den Keyser und das ganze Römische Reich nicht recht auff die Füsse ? Habt ihr sie nicht anietzo im Lande ? Für Leipzig liegen sie / das werden sie bald einbekommen / wer wird hernach Herr im Lande seyn als die Schweden ? Ich fragte darauff den Capitain / ob er ein Schwede / oder aus welchem Lande er were ? Ich bin ein Märcker / sagte der Capitain. Ich fragte den andern Reuter / der war bey Dreßden her / der dritte bey Erffurt zu Hause / etc. und war keiner unter ihnen / der Schweden die Zeit ihres Lebens mit einem Auge gesehen hette. So haben die Schweden gut kriegen / sagte ich / wenn ihr Deutschen hierzu die Köpffe und die Fäuste her leihet / und lasset sie den Namen und die Herrschafft haben. Sie sahen einander an und schwiegen stille“. Vgl. auch das Streitgespräch zwischen einem kaiserlich und einem schwedisch Gesinnten „Colloquium Politicum“ (1632). Zur Fehleinschätzung der schwedischen Armee (1642): FEIL, Die Schweden in Oesterreich, S. 355, zitiert [siehe VD17 12:191579K] den Jesuiten Anton Zeiler (1642): „Copey Antwort-Schreibens / So von Herrn Pater Antoni Zeylern Jesuiten zur Newstadt in under Oesterreich / an einen Land-Herrn auß Mähren / welcher deß Schwedischen Einfalls wegen / nach Wien entwichen / den 28 Junii An. 1642. ergangen : Darauß zu sehen: I. Wessen man sich bey diesem harten und langwürigen Krieg in Teutschland / vornemlich zutrösten habe / Insonderheit aber / und für das II. Was die rechte und gründliche Ursach seye / warumb man bißher zu keinem Frieden mehr gelangen können“. a. a. O.: „Es heisst: die Schweden bestünden bloss aus 5 bis 6000 zerrissenen Bettelbuben; denen sich 12 bis 15000 deutsche Rebellen beigesellt. Da sie aus Schweden selbst jährlich höchstens 2 bis 3000 Mann ‚mit Marter und Zwang’ erhalten, so gleiche diese Hilfe einem geharnischten Manne, der auf einem Krebs reitet. Im Ganzen sei es ein zusammengerafftes, loses Gesindel, ein ‚disreputirliches kahles Volk’, welches bei gutem Erfolge Gott lobe, beim schlimmen aber um sein Erbarmen flehe“. Im Mai 1645 beklagte Torstensson, dass er kaum noch 500 eigentliche Schweden bei sich habe, die er trotz Aufforderung nicht zurückschicken könne; DUDÍK, Schweden in Böhmen und Mähren, S. 160.

[4] Johan Banér [Bannier, Panier, Panner] [23.6./3.7.1596 Djursholm-20.5.1641 Halberstadt], schwedischer Feldmarschall. Vgl. BJÖRLIN, Johan Baner.

[5] Schlacht bei Wittstock am 24.9./4.10.1636: Schwedische Truppen (9150 Berittene und 7228 Infanteristen) unter Johan Banér schlagen die kaiserlich-sächsischen Truppen (9000 Berittene und 9000 zu Fuß) unter Melchior von Hatzfeldt. Dadurch konnten die schwedischen Kontributionsgebiete wieder ausgeweitet werden; Banér hatte bewiesen, dass mit Schweden als Militärmacht in dieser Kriegsphase wieder zu rechnen war. Vgl. Eigentlicher Verlauff Des Treffens bey Wittstock / etc. vorgangen den 4. October / 24. September 1636 [VD17 23.313240S]. Vgl. die hervorragende Edition von EICKHOFF; SCHOPPER, 1636; MURDOCH; ZICKERMANN; MARKS, Battle of Wittstock; ferner HÖBELT, Wittstock; HEßELMANN, Simpliciana XXXIII. – Wittstock [LK Ostprignitz/Wittstock]; HHSD X, S. 394ff.

[6] Schanze: geschlossenes, auf dem Feld angelegtes Erdwerk, zur Belagerung und zur Verteidigung. Schanzgräber waren für die Anlage von Belagerungs- und Verteidigungswerken zuständige Arbeiter (Schanzbauern), die im Tross des Heeres mitzogen und dem Schanzmeister unterstanden. Sie waren weitgehend verachtete Menschen, die in der sozialen Hierarchie der Heere nur wenig über den Prostituierten standen und schlecht bezahlt wurden. Nach DILICH, Krieges-Schule, S. 42, hatte der Rumormeister „Huren und Buben“ zu dieser Arbeit zu zwingen. Auch verurteilte Straftäter wurden zu Schanzarbeiten herangezogen. Diese „Condemnatio ad opera publica“, die Verurteilung zu Schanzarbeiten, war als Todesstrafe in absehbarer Zeit gedacht. Bürger und Geistliche der besetzten Städte sowie Klosteruntertanen, die zu diesen Arbeiten verpflichtet bzw. dafür ausgelost wurden, empfanden diese schwere Arbeit als ehrenrührig und entzogen sich ihr durch die Flucht. Zum Teil wurden Kinder ab 12 Jahren zu dieser harten Arbeit eingesetzt, ganze Schulklassen dazu getrieben. Vgl. auch die Beschreibung der Drangsalierung der Bürger Iglaus 1647 bei STERLY, Drangsale, S. 64f.. Um seine eigenen Truppen zu schonen, zwang Johann von Götz bei der Belagerung der Feste Marienberg (Würzburg) eine große Anzahl von Bauern der Umgebung, Schanzarbeiten zu verrichten, ‚vnd die Stücke, die Er mit Pferden nicht dahin bringen konnte, hinauffzuziehen: Worüber dan viele todt geblieben, vnd daher die Bauren aller orten sich häuffig absentiret vnd verlauffen‘ (CHEMNITZ, Königlich Schwedichen […] II, S. 581). Auch eingeflüchtete Bauern wurden zu diesen schweren Arbeiten gezwungen. Im schwedischen Heer wurden dazu bevorzugt die ohnehin sozial deklassierten Finnen eingesetzt (vgl. auch TOEPPEN, Hoppes Chronik, S. 77). Reichskanzler Oxenstierna hatte auch den Frankfurtern die Verpflichtung der Bettler zum Festungs- bzw. Schanzenbau empfohlen. Im 17. Jahrhundert wurden zunehmend auch Soldaten durch die Aufnahme der Schanzpflicht in die Artikelbriefe für Schanzarbeiten herangezogen; ein Versuch der Fürsten, ein bisher ungenutztes Reservoir an billigen Arbeitskräften zu erschließen, eine Reaktion auf die neuen militärischen Erfordernisse (Belagerungs- und Grabenkrieg, Ausbreitung der Festungen) und Ausdruck des fürstlichen Willens, die Soldaten körperlich, geistig und sittlich zu disziplinieren (vgl. BURSCHEL, Söldner, S. 138, 255). Bei den Schweden wurden bevorzugt die Finnen zu diesen schweren Arbeiten herangezogen. Aus Iglau wird unter 1647 berichtet, wie der schwedische Kommandant Österling die nur noch 299 [von ehemals 13.000) Einwohner fassende Stadt während der Belagerung durch die Kaiserlichen zur Schanzarbeit trieb; STERLY, Drangsale, S. 64f.: „In das kaiserliche Lager langte immer mehr und mehr schweres Geschütz an; als dieses der Kommandant erfuhr; ließ er er voll Grimm die Einwohner wie das mit aller Gewalt auf die Schanzarbeit treiben, und erließ das strengste Verboth, daß außer dieser Arbeit sich keine Manns- noch Weibsperson sehen lasse. Was war dieses für ein Trübsal unter den armen Bürgern ! dieselben hatten ihren geringen Vorrath an den nothwendigsten Lebensmitteln bereits aufgezehrt, und konnten sich bei dem bestehenden strengsten Verbothe, nicht auszugehen, keine andere beischaffen; vom Hunger und Durst gequält, und daher ganz erschöpft, mussten sie sich dennoch den schwersten Arbeiten unterziehen. Der Kommandant war taub gegen alles Bitten und Flehen; verlangten einige die Erlaubniß, sich aus der Stadt zu entfernen, so ließ er sie in den Zwinger einschließen, ihnen des Tags ein bischen Brot und ein wenig Wasser reichen, dafür aber unter Schlägen zur Arbeit anhalten. Als der Kommandant die Deserzion zweier seiner Leute am vorhergehenden Tage erfuhr, und besorgte, daß Mehrere diesem Beispiele folgen dürften, so ließ er den Arbeitenden Fußeisen anlegen“. Augsburg 1632; STETTEN, Geschichte 2. Bd., S. 211: „Den 14. Septembris ließ der Gouverneur Oxenstirn [Bengt Bengtson Freiherr v. Oxenstierna; BW] etliche Bischöfliche, Capitlische und Fuggerische Beamte und Vögte, so ihre Unterthanen bey der Schantz-Arbeit zu erscheinen nicht angehalten hatten, zur Straffe durch den Profosen etliche mal um das höltzerne Roß oder Esel herumführen“. Fehlte es auf Grund von grassierender Pest an zwangsverpflichteten Bürgern, mussten auch Soldatenfrauen Schanzarbeiten leisten. Zur Schanze vgl. auch STUHR, Die Schanze.

[7] Schlacht bei Nördlingen am 5./6.9.1634 zwischen den kaiserlich-ligistischen Truppen unter Ferdinand (III.) von Ungarn und spanischen Kontingenten unter dem Kardinal-Infanten Fernando auf der einen Seite und dem schwedischen Heer unter Feldmarschall Gustav Horn, der in eine 7 Jahre dauernde Gefangenschaft geriet, und Bernhard von Weimar auf der anderen. Die Schwedisch-Weimarischen verloren nicht allein die Schlacht, etwa 8.000-10.000 Tote und 3.000-4.000 Verwundete – auf kaiserlicher Seite waren es 1.200 Tote und 1.200 Verwundete – , sondern mit ihr auch den Einfluss in ganz Süddeutschland, während der französische Einfluss zunahm. Vgl. die ausführliche Darstellung bei ENGERISSER; HRNČIŘĺK, Nördlingen 1634 (die detaillierteste Darstellung der Schlacht); STRUCK, Schlacht, WENG, Schlacht. Vgl. den lat. Bericht »Pugna et victoria ad Nordlingam«, der den protestantischen Ständen zuging; Staatsarchiv Bamberg B 48/145, fol. 74 (Abschrift). Zur französischen Sicht vgl. den Avis Richelieus, 1634 IX 11; HARTMANN, Papiers de Richelieu, Nr. 288.

[8] Artillerie: Zur Wirksamkeit der Artillerie vgl. ENGLUND, Verwüstung Deutschlands, S. 424f.: „Sowohl bei sogenannten Kernschüssen als auch bei Visierschüssen zielte man mit dem Geschützrohr in mehr oder weniger waagrechter Position. Ein in dieser Position eingestellter Neunpfünder hatte eine Reichweite von etwas über 350 Metern. Dann schlug die Kugel zum erstenmal auf dem Boden auf, wonach sie regelmäßig einen Sprung machte und noch einmal 350 bis 360 Meter flog, bevor sie kraftlos erneut aufprallte – acht von zehn Kugeln sprangen mindestens dreimal auf. (Der Abprall hing davon ab, ob der Boden eben oder buckelig und uneben war.) Die Kugel flog die ganze Zeit in Mannshöhe. Sie konnte also auf ihrer gesamten Bahn töten und verwunden, und wenn sie im rechten Winkel durch eine dünne Linie von Männern schlug, pflegte sie im Durchschnitt drei Mann zu töten und vier oder fünf zu verwunden, aber es kam auch vor, daß eine einzige Kugel 40 Menschen auf einen Schlag tötete. Menschen und Tiere wurden meistens mit einem hohen und entsetzlichen Reißgeräusch zerfetzt. Es gibt Beschreibungen von Schlachten dieses Typs – wie es aussah, wenn brummende Vollkugeln in die von Pulverdampf eingehüllten und dicht gestaffelten Reihen aufrecht stehender Männer einschlugen: In der Luft über den Verbänden sah man dann eine kleine Kaskade von Waffenteilen, Rucksäcken, Kleidern, abgerissenen Köpfen, Händen, Beinen und schwer identifizierbaren menschlichen Körperteilen. Der tatsächliche Effekt beruhte in hohem Grade auf der Größe der Kugel. Leichte wie schwere Geschütze schossen im großen und ganzen ihre Kugeln mit der gleichen Anfangsgeschwindigkeit ab, etwas unter 500 Meter in der Sekunde, doch je größer die Kugel war – das Kaliber in Pfund bezeichnet das Kugelgewicht – , desto höhere Geschwindigkeit und Durchschlagskraft hatte sie, wenn sie ihr Ziel erreichte: die Beine und Muskeln und Zähne und Augäpfel eines Menschen auf der anderen Seite des Feldes“. Der technische Aufwand war beträchtlich bei 60-Pfündern rechnete man für 8 Tage à 30 Schuss 3 Ztr. Pulver, 13 Wagen mit 99 Pferden, dazu 3 Knechte u. 2 Büchsenmeister sowie deren Zubehör. „Vom Nürnberger Stückegießer Leonhard Loewe ist die Rechnung für die Herstellung zweier jeweils 75 Zentner schwerer Belagerungsgeschütze erhalten, die auf den heutigen Wert hochgerechnet werden kann. An Material- und Lohnkosten verlangte Loewe 2.643 Gulden, das sind ca. 105.000 bis 132.000 Euro. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus den „Halben Kartaunen“ kostete fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81. Vgl. ENGERISSER, Von Kronach, S. 575ff.

[9] Bogislav Philipp v. Chemnitz beschrieb die Schlacht; JESSEN, Dreißigjähriger Krieg, S. 373ff.: „Der Feldmarschall [Banér] mußte durch einen Wald eine halbe Meile lang marschieren, ehe er ein so geraumes Feld angetroffen, da er sich recht in Schlachtordnung stellen können. Diesen Wald, wie er auf den Rücken bekam, ward er des Feindes Bataille erst ansichtig: Welcher hinter einem andern Walde auf einem hohen Berge, der solchen Wald kommandiert, sich gesetzt, mit Reduiten und Ravelinen vorn verwahrt, zwischen denselben seine Wagen vorgeschränkt und seine Stücke gar bequem gepflanzt gehabt. In so trefflichem Vorteil den Feind anzugreifen, […] sandte der Feldmarschall den linken Flügel um den Wald und Berg herum, zur linken Hand auf den Feind, mit dem rechten Flügel aber schwenkte er sich zur rechten Seite des Waldes gegen die Stadt zu, an das Ende eines des Feindes Bataille berührenden Berges, in Meinung den Feind aus seinem Vorteil dadurch zu ziehen, welches auch geschehen und der Feind seinen ersten Stand verändern müssen. Da er dann durch den Wald, welcher etwas weitläuftig mit hohen Eichen bewachsen, also leicht dadurch zu kommen war, dem Feldmarschall anfangs seine ganze Reiterei auf den Hals geworfen, dem das Fußvolk gefolgt und dergestalt die ganze feindliche Macht auf der Königl. Schwedischen rechten Flügel allein gefallen. Worüber es zu einem so hitzigen scharfen grausamen Gefecht gediehen, das der Feldmarschall seinem eignen Bekenntnis nach dergleichen die Zeit seines Lebens nicht beigewohnt. Unangesehen auch die Officiere und Reiter das Ihrige, jeder seines Orts, nach äußerster Möglichkeit getan, wurden sie doch in solche Bedrängnis gesetzt, daß sie schier zu wanken angefangen […]. Ja, sie wären endlich wegen großer Macht des Feindes in gänzliche Unordnung gekommen, wenn nicht Feldmarschall Leslé mit 5 Brigaden zu Fuß eben zur rechten Zeit angelangt und 4 Brigaden von des Feindes Fußvolk mit männlichem Angriff zurückgetrieben und von ihm abgekehrt, daß er etlicher maßen zur Respiration gelangen können. Gleichwohl ward solches des Feindes Fußvolk von dessen Cürassieren entsetzt und darüber diesseits zwo Brigaden als die Schwedische, so aus Magdeburg abgezogen, und die Karrische fast ganz zernichtet, die Schwedischen aber am meisten, als welche auch etliche Fähnlein eingebüßt, so jedoch von denen in der Bataille gestandenen Reitern wieder erobert worden. Diese Extremitäten und Gefahr nun hätte der rechte Flügel und das im ersten Treffen stehende Fußvolk nicht unterworfen sein dürfen, wann der linke Flügel sich etwas ehe an den Feind hängen können und die Reserve nicht so gar langsam nachgefolgt, sondern, da sie die ersten also mit dem Feind verwickelt zu sein vermerkt, eiliger fortgerückt wäre. Allein, wie jener einen gar weiten Umschweif nehmen müssen, so war bei dieser dem Generalleutnant Vitztum, der sie geführt, von unterhabenden Obristen schuld gegeben, daß er ihnen nicht zulassen wollen, geschwinder fortzurücken. […] Dieweil aber endlich bei hereinbrechender Nacht der linke Flügel auf des Feinds erst verlassene vorteilhaftige Post gerückt, derselbe aus die königl. schwedische Reserve, die doch zum Fechten allzu spät angelangt und wegen der eingefallenen dunklen Nacht nicht gebraucht werden können, ungefähr erblickt und ihre Annäherung gewahr worden, so ward er dadurch irre gemacht und ließ den Mut fallen, also daß er eilig in Confusion geraten, die völlige Flucht ergriffen und das Feld mit Hinterlassung aller Stücke geräumt. Von demselben sind auf der Walstatt zwischen vier und fünftausend tot gefunden, ohne die, so im Verfolgen niedergemacht, unter denen von tausend bis elfhundert Reiter, das übrige Fußvolk gewesen, welches dann zum meisten eingebüßt und zumal die Kaiserliche Infanterie fast allerdings darauf gegangen […] Fähnlein verlor der Feind 127 nebst 19 Standarten und 5 Dragoner-Fahnen […] Auf königl. schwedischer Seite war es ebener maßen hart daher gegangen und hatte der Feind gegen die Schläge, so er bekommen, auch hinwieder etwas ausgegeben. Geblieben waren an Reitern 748, an Fußknechten 376, gequetscht 746 zu Roß, 1481 zu Fuß. Die Schwedische Brigade zu Fuß, so in Magdeburg gelegen und vor dem Treffen über 1200 Mann stark gewesen, stellte itz etwa 150 ins Feld, die Karrische Brigade war nicht weniger über die Maßen geschwächt. Die Regimenter zu Pferde, so auf dem rechten Flügel gestanden und nebst dem Fußvolk von der Bataille dieses warme Bad allein aushalten müssen, waren insgemein übel zugerichtet […], daß also dieser Sieg von den königl. Schwedischen ziemlich teuer bezahlt worden. Unter denen gab der Feldmarschall selbst dem Reichszeugmeister H. Leonhard Torstensson das Zeugnis, daß er neben ihm die Armee aufrecht erhalten und durch seine Courage und Tapferkeit, auch mitwaltender Direktion, die Victori dem Feinde abdringen helfen“.

[10] Schwadron, Esquadron [schwed. Skvadron]: Im 16. Jahrhundert bezeichnete Escadre (von lateinisch exquadra Gevierthaufen, Geschwader) eine Stellungsform des Fußvolks und der Reiterei, aus welcher im 17. Jahrhundert für letztere die Eskadron, für ersteres das Bataillon hervorging. Ca. 210 Pikeniere sollten eine Schwadron bilden, 3 eine Brigade. Die Schwadron der Reiterei entsprach der Kompanie der Fußtruppen. Die schwedische Kompanie (Fußtruppen) bestand nach Lorenz TROUPITZ, Kriegs-Kunst / nach Königlich Schwedischer Manier eine Compagny zu richten, Franckfurt 1638, aus drei Schwadronen (zu Korporalschaften, eine Schwadron entsprach daher dem späteren Zug).

[11] Brigade: Anfangs bestand die schwedische Brigade aus 4 Schwadronen (Squadrons) oder Halbregimentern, also 2016 Mann und 256 Offizieren, ab 1631 nur noch aus 3 Schwadronen Fußvolk zu je 504 Mann und 64 Offizieren. Die insgesamt 1512 Mann waren in 648 Pikeniere und 864 Musketiere eingeteilt, die in Rotten zu je 6 Mann aufgestellt waren.

[12] Pike: Landsknechtspieß von 3 bis 5 m Länge, die entscheidende Waffe des in geschlossenen Haufen kämpfenden Fußvolkes. Die Pikeniere bildeten die unterste Klasse des Fußvolks. Bei einem Reiterangriff richteten die ersten beiden Reihen des Fußvolkes die Piken gegen die Angreifer. Die Pike war eher eine Defensivwaffe, da die Pikeniere den Rückhalt für die beweglicheren Musketiere bildeten (vgl. BUßMANN; SCHILLING, 1648, S. 89 f.). Hochrangige Offiziere wie Piccolomini behaupteten gern von sich, sie hätten das Kriegshandwerk „von der Pike auf“ („con una picca“) gelernt.

[13] James [Jakob] King of Birness and Dudwick, Baron Eythin und Baron Sandshult [Kieg, Kinge, Kyng, Kingy, Kink, Kinck, Knige, Kurden] [1589-9.6.1652], schwedischer Generalleutnant. MURDOCH, SSNE ID: 2814; MURDOCH; WALES, James King; BLACKER, Brief Sketches, S. 364f.; BACKHAUS, Brev I, II.

[14] Marodeur: Als Marodeur, eine Begleiterscheinung dieses Krieges, bezeichnete man jemanden, der am Rande des Krieges Verbrechen jeglicher Art verübte. Meist waren es wegen Krankheit oder Verwundung untauglich gewordene, ausgemusterte oder aus der Armee entlassene Soldaten oder um Deserteure. Der Begriff ist abgeleitet vom französischen „maraude“ oder „maraudage“, was „Felddiebstahl“ – besonders durch Soldaten – bedeutet. Verwandt ist das deutsche, heute noch gebräuchliche „marode“, das synonym zu „krank“, „heruntergekommen“, „verfallen“, „verkommen“ verwendet wird. Marodeure traten häufig in Banden auf, die bis zu hundert Mann stark waren. Der Ausdruck „Merode-Brüder“ wird in der germanistischen Forschung meist auf Truppen des braunschweig-lüneburgischen, dann schwedischen Obristen Werner von Merode bezogen, die 1635 an der Elbe meuterten und auseinander liefen, während Grimmelshausen die berüchtigten Wallonen-Regimenter des kaiserlichen Obristen Johann II. von Mérode-Waroux meinte. => Gurgeln, Kriegsgurgeln, Merode-Brüder in den Miniaturen.

[15] Die Schilderung stammt von Grimmelshausen.

[16] Johann Georg I. Kurfürst v. Sachsen [5.3.1585 Dresden-18.10.1656 Dresden].

[17] ENGLUND, Verwüstung, S. 157ff.

[18] Leisnig [Kr. Döbeln]; HHSD VIII, S. 197ff.

[19] Torgau [Kr. Torgau]; HHSD XI, S. 467ff.

[20] HERING, Geschichte Bd. 1, Leipzig 1828, S. 351.

[21] Regiment: Größte Einheit im Heer, aber mit höchst unterschiedlicher Stärke: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold und die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl von Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments von 3.000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl. eines Reiterregiments von 1.200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, S. 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 und 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 und 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 und 1.000 (offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 und 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 und 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, von dem Vorgänger übernommen und oft vom seinem Obristleutnant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim v. Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm v. Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.

[22] Schwedt/Oder [LK Uckermark]; HHSD X, S. 351ff.

[23] Plünderung: I. Trotz der Gebote in den Kriegsartikeln auch neben der Erstürmung von Festungen und Städten, die nach dem Sturm für eine gewisse Zeit zur Plünderung freigegeben wurden, als das „legitime“ Recht eines Soldaten betrachtet. Vgl. die Rechtfertigung der Plünderungen bei dem ehemaligen hessischen Feldprediger, Professor für Ethik in Gießen und Ulmer Superintendenten Conrad Dieterich, dass „man in einem rechtmässigen Krieg seinem Feind mit rauben vnd plündern Schaden vnd Abbruch / an allen seinen Haab vnd Güttern / liegenden vnd fahrenden / thun könne vnd solle / wie vnd welchere Mittel man jmmermehr nur vermöge. […] Was in Natürlichen / Göttlichen / vnd Weltlichen Rechten zugelassen ist / das kann nicht vnrecht / noch Sünde seyn. Nun ist aber das Rechtmessige Rauben / Beutten vnd Plündern in rechtmessigen Kriegen / in Natürlichen / Göttlichen vnnd Weltlichen Rechten zugelassen“. DIETERICH, D. Konrad Dieterich, S. 6, 19. Vgl. BRAUN, Marktredwitz, S. 37 (1634): „Welcher Teil ehe[r] kam, der plünderte. [Wir] wurden von beiden Teilen für Feind[e] und Rebellen gehalten. Ein Teil plünderte und schalt uns für Rebellen darumb, dass wir lutherisch, der andere Teil, plünderte darumb, dass wir kaiserisch waren. Da wollte nichts helfen – wir sind gut kaiserisch, noch viel weniger beim andern Teil; wir sind gut lutherisch – es war alles vergebens, sondern es ging also: ‚Gebt nur her, was ihr habt, ihr mögt zugehören und glauben wem und was ihr wollt’ “. Dazu kamen noch die vielen Beutezüge durch Marodeure, darunter auch von ihren eigenen Soldaten als solche bezeichnete Offiziere, die durch ihr grausames und ausbeuterisches Verhalten auffielen, die von ihrem Kriegsherrn geschützt wurden. Vgl. BOCKHORST, Westfälische Adlige, S. 16f.; KROENER, Kriegsgurgeln; STEGER, Jetzt ist die Flucht angangen, S. 32f. bzw. die Abbildungen bei LIEBE, Soldat, Abb. 77, 79, 85, 98; das Patent Ludwigs I. von Anhalt-Köthen: „Von Gottes gnaden“ (1635). Vgl. den Befehl Banérs vom 30.5.1639; THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 101f. Vielfach wurden die Plünderungen auch aus Not verübt, da die Versorgung der Soldaten bereits vor 1630 unter das Existenzminimum gesunken war. KROENER, Soldat oder Soldateska, S. 113; DINGES, Soldatenkörper. II. zum Teil aber auch bei Ausschreitungen der Bevölkerung, die sich an den Gütern der Flüchtlinge bereicherte, so z. B. 1629 in Havelberg: „Im Tempel war viel Gut in Kasten und Kisten, wovon die rechtmäßigen Besitzer das Wenigste wiederbekamen. Das meiste wurde den königlichen [Dänen], die während des Brandes darüber hergefallen waren, die Kirche zu plündern, und später den kaiserlichen Soldaten zuteil. Auch einigen Einwohnern und Benachtbarten, die keine Rechte daran hatten. Summa: Ihrer viele wurden arm; etliche mit unrechtem Gut reich“. VELTEN, Kirchliche Aufzeichnungen, S. 76-79, bzw. BRAUN, Marktredwitz, S. 84f., über die auch anderweitig übliche Plünderungsökonomie: „Hingegen ihre Herbergsleute, die sich vor diesem als Tagelöhner bei ihnen erhalten, die haben sich jetzt sehr wohl befunden; denn diese hatten keine Güter, daher gaben sie auch keine Kontribution. Und ein solcher Gesell hat allezeit so viel gestohlen, daß er sich [hat] erhalten können. Wie er ein paar Taler zusammengebracht, hat er gesehen, daß er von den Soldaten eine Kuh [hat] erkaufen können. Oder aber, er hat den Soldaten etwas verraten, do er dann von ihnen eine geschenkt und umsonst bekommen. Do [hat] er dann solche an einen anderen Ort getrieben und soviel daraus erlöst, daß er hernach 3 oder 4 von den Soldaten hat (er)kaufen können. Denn es ward so ein Handel daraus, daß man auch aller christlichen Liebe vergaß; vielweniger fragte man auch mehr nach Ehrbarkeit und Redlichkeit. Wie es dann auch soweit gekommen [ist], daß die Soldaten in einem Dorf das Vieh genommen und hinweg getrieben, und die Bauern als ihre Nach(t)barn in dem nächsten Dorf haben solches Vieh von den Soldaten erkauft und alsbald bei Nacht weiter getrieben und wieder verkauft. Und war schon fast ein allgemeines Gewerbe daraus. Ihrer viel[e] hatten sich auf diesen ehrbaren Handel gelegt, denn wenn ein Soldat eine Kuh gestohlen, wußte er schon seinen gewissen Kaufmann. Und wenn an manchem Ort eine Partei Soldaten mit einer geraubten Herd[e] Vieh ankam, da war bei etlichen gottlosen Menschen ein freudenreiches Zulaufen und Abkaufen, nit anders(t) als wenn zu Amsterdam in Holland eine indianische Flotte anlangte. Ein jeder wollte der nächste sein und die schönste Kuh er(kaufen); ungeachtet der armen Leute, denen das Vieh abgenommen worden, [die] allernächst auf der Seite mit jämmerlichen Gebärden standen und sich wegen der Soldaten nichts (ver)merken lassen durften“. Zum Teil plünderten auch Nachbarn die Hinterlassenschaft ihrer geflüchteten oder abgebrannten Mitbürger; KRAH, Südthüringen, S. 95.: „So berichtete Suhl, daß ‚sich noch etliche volks- und ehrvergessene Leute allhier und anderswo gelüsten lassen, sich an der armen verbrannten Sachen, so nach der Plünderung und Brand in Kellern, Gewölben und sonderlich im Feld und in den Wäldern geflüchtet und übrig geblieben, zu vergreifen und dieblich zu entwenden. Wie dann etliche – auf frischer Tat allzu grob begriffen und darum zu gefänglicher Verhaftung gebracht‘ seien. Auch Benshausen erhielt seine Salvaguardia, um dem täglichen Plündern, nicht nur durch streifende Soldaten zu wehren !“

[24] Einquartierung: Die kostenaufwendige Einquartierung von Truppen versuchten die Betroffenen oder ihre Vertreter nach Möglichkeit durch „Verehrungen“ bei den zuständigen Kommandierenden, Kriegskommissaren und Quartiermeistern abzuwenden. Gelang das nicht, so wurden je nach Rang, Vermögen und Steueraufkommen und auch der Religionszugehörigkeit der Betroffenen Mannschaften und Pferde in die Häuser eingelegt, wobei die Soldaten die besten Räume für sich in Anspruch nahmen. Billette (Einquartierungszettel) sollten zwar Unterkunft, Verpflegung (oder ersatzweise Geldleistungen) der Soldaten und Abgabe von Viehfutter durch ihre „Wirte“ regeln, was aber nicht nur zu Streitigkeiten in der Bürgerschaft selbst, sondern auch unter den Soldaten führen musste. Ausgenommen von der Einquartierung waren in der Regel bei eigenen Truppeneinlagerungen Kleriker (aber nicht deren Klöster), Universitätsangehörige, Bürgermeister, Ratsherrn, Apotheker, Ärzte und Gastwirte. Auf die Beschwerden der Bürgerschaft wurde die Einquartierung durch den Rat der Stadt „als eine gerechte und für eure vielfältigen Sünden wohl verdiente Strafe Gottes“ bezeichnet; BORKOWSKY, Schweden, S. 20. Nach dem Überlinger Dr. Pflummern; SEMLER, Tagebücher, S. 393 (1642); sind „dise völckher zu roß vnd fůß nicht darumb zu vnß kommen, vnß oder daß land vor dem feind zu sichern, oder gegen denselbigen sich im veld sehen zu lassen, sonder allein hinder den mauren oder vnderm tach den bauch vnd seckhel zu füllen vnd alßdan den weeg weitter zu nemmen vnd vnß dem feind zum raub zu hinderlassen“. In den Quartieren gab es zudem Mord und Totschlag unter den Mannschaften, gewalttätige Übergriffe gegen Bürger und Bauern waren trotz errichteter Quartiergalgen und hölzerner Esel alltäglich. Teilweise wurde sogar Quartiergeld für die von Offizieren mitgeführten Hunde verlangt; SODEN, Gustaph Adolph III, S. 359. Teilweise wurde auch der Abzug vorgetäuscht, um Abzugsgelder zu erpressen; TRÄGER, Magister Adrian Beiers Jehnische Chronika, S. 60. Der protestantische Schuhmacher Bellinckhausen über die kaiserlichen Truppen in Osnabrück (1630); BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, S. 36: „Was denn inquartirten soldaten bey uns thut anlangen, ist ein gottlos diebisch und mordrisch volck, stehlenn jeymlich und rauben offenbar, saufen und fressen, dominirn tag und nacht, spielen und doblen, parten und beuten, ruffen und jautzen, schießen und morden sich unter andern, schlagen sich mit den burgern, verfuhrn der burger weiber und kinder und haben manig magd zur hurn gemacht. Die burger konnen bey abendts oder nacht zeyt nicht uber die straßen gehen. Sie schlagen dieselben, habe auch solchs zweymall von dem gesind leyden m mußen“. Beschwerdeschreiben Wernigerodes über Hamiltons Schotten (1632); NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 108.: „die hier liegenden Schottischen Soldaten wollten mit ihren Wirthen und deren Lägern nicht zufrieden sein, trieben die Leute aus ihren Ehebetten, brächten Gesellschaft mit, gingen mit Sporen und Stiefeln zu Bett, aus denen sie dreitätige Kindbetterinnen jagten. Würde ihnen etwas gesagt, prügelten sie die Leute; sie vernichteten ihrer Wirthe Handwerkszeug. Kein Quartier sei ihnen gut genug, sie wollten stattliche Palatia haben. Wären die Wirthe nicht zu Hause, schlügen sie die Thüren ein. Der Oberste perturbire den Magistrat in seinen, indem er die Preise der Dinge vorschreibe, unter den Vorgeben, der Rath setze sie ihm zum Tort so hoch. Wollte man diese Waren für diese Preise nicht hingeben, so drohte er, sie gerade wegzunehmen“. Eine längere Einquartierung konnte den Ruin ganzer Gemeinden und Städte bedeuten. Zudem wurden die Quartiere verwüstet. So der Abt Friesenegger von Andechs über die einquartierten katholischen „welschen“ Truppen Ferias (Winter 1634): „Das Dorf stand ganz in Unflat, und Wüste, alles zum Grausen, und für Menschen unbegreiflich. In den Häusern wie auf den Gassen lagen nichts als abscheuliche Lumpen, zerschlagener Hausrat, Köpfe, Füße, und Gedärme von verzehrten Pferden, Menschen Unrat, und mehrere Toten Körper. In den Häusern waren nur Stuben, Kammer und Kuchl bewahret, das übrige davon hatte ein Dach, keinen Mantel, keine Mittelwand, keinen Balken, und meistens standen dieselben nur auf vier Säulen. Die Zäune, Planken, und schönste Obstbäume in den Gärten waren alle verbrennet. Auch aller Hausrat von Bänken, Kästen, Bettstätten, Geschirren, und die Baufahrnisse von Wägen, Pflügen, und was immer von Holz war, ging in den Flammen auf. Selbst in beiden Kirchen war ein Greuel zu sehen. Türen, und auch Fenster waren zerbrochen. Alles, was darin aufbewahret, und zum Gebrauch war, wurde geraubet. In der Frauenkirche brannten sie wenigst die letzte Woche eines, und in der Pfarrkirche stets 2 Feuer. Alles hölzerne Kirchengerät mußte hierzu dienen. Das Gemäuer war voll Rauch und Ruß, und der Boden voll Unrat. Auf dem Friedhofe konnte man vor Menschen-Unflat keinen Fuß mit Ehren setzen, und die Sakristei brauchten sie für ihr geheimes Ort. In der Kirche zu U. L. Frau lagen auch 4 unbegrabene Toten-Körper, die man außer der Kirche auf der Nordseite, wo schon mehrere lagen, in ein Grab zusammen warf“. Auch der Abzug musste je nach Vermögen erkauft werden (1644): „Zum Abzuge mußte dem Obristen von jedem Pfluge 20 Rtlr. und das beste Pferd gegeben werden.“ WALCZOK, Barsbüttel, Gott und die Welt. Vgl. den Bericht der Kapitelherren in Zeitz (1635), BORKOWSKY, Schweden, S. 65: „Keine Brauerei, keine Krämerei ist mehr im Stift, keine Feldbestellung, kein Ackerpferd, keine Kuh, kein Kleinvieh. Hie und da müssen sich Manns- und Weibspersonen in die Pflüge und Eggen spannen – was sonst nur als barbarische Grausamkeit aus der Türkei berichtet war. Häuser und Hütten stehen ohne Dach. Die Menschen haben keine Kleidung mehr. Viele sind im Winter erfroren, andere an Hunger, Krankheit und Mangel an Arznei dahingestorben. Die Leichen liegen unbegraben. Weiber und Kinder fallen den Kommunen zur Last. Viele Bürger laufen zu den Soldaten über. Die Kirchen- und Schuldiener können nicht mehr besoldet werden. Die Jugend bleibt unerzogen. Hospitäler und Armenhäuser werden nicht mehr unterstützt. Viele Menschen sind so jämmerlich gekleidet, dass sie sich nicht getrauen, zum Gottesdienst und zum Abendmahl zu gehen …“ VOGEL, Leipzigisches Geschicht-Buch, S. 443: „Den 11 Junii [1631; BW] zur Nacht hat sich eines vornehmen Doctoris Frau im Brühl / welches mit schwermüthigen Gedancken beladen aufm Gange im Hembde an eine Quele erhencket / weil sie / wie man sagte / denen Soldaten Quartier und Geld geben müssen / welche 2 alte Weiber loßgeschnitten / von Todtengräbern abgehohlet / und den 13. dieses mit einer kleinen Schule begraben worden“. Leipzig 1643; VOGEL, Leipzigisches Geschicht-Buch, S. 609: „Den 2 Augusti hat sich ein 70jähriger Mann / Richter zu Zwey Nauendorff / aus Furcht / weil er von dem Käyserlichen Anmarch gehöret / selbst erhencket“.

[25] Hunger: Hungerkrisen traten durch Missernten, Wettereinflüsse, Truppendurchzüge, Einquartierungen, Erntezerstörungen, Pferde- und Viehdiebstahl immer wieder auf. Oftmals blieb nur die Flucht ins Heer oder der Anschluss an den Tross. So hatten sich 2.000 hungernde Eichsfelder Pappenheims Soldaten angeschlossen. Ein Berittener oder Knecht in der Musterung hatte immerhin noch zwei Pfd. Fleisch, drei Pfd. Brot, eine Maß Wein und drei Maß Bier pro Tag zu fordern – drei bis fünf Maß Bier je nach Geschlecht pro Tag galten auch sonst als üblich – , was zur raschen Auszehrung einer Landschaft führte, zumal die eingeforderten Naturalabgaben im Laufe der Zeit noch weiter anstiegen und von Jahr zu Jahr neue Verpflegungssätze erfordern. Vom Verpflegungsansatz her war dies eine gewaltige Kalorienmenge, entsprachen doch drei Pfd. (gutes) Brot allein bereits etwa 3.750 kcal. Rechnet man noch über 2.000 kcal für das Fleisch hinzu, ohne Bier und Wein, so wird eine Kalorienzahl zwischen 6.000-7.000 kcal erreicht, was dem Zweieinhalb- bis Dreifachen eines durchschnittlichen Tagesbedarfs entsprochen hätte. Das war wohl Anfang des 17. Jahrhunderts nur Privilegierten vorbehalten, während die Gemeinen nur unzureichend verpflegt wurden. HIPPEL, Bevölkerung, S. 422, schätzt den täglichen Nahrungsbedarf in Württemberg auf knapp 2.400 kcal pro Tag. Vgl. BEHRENDS, Chronik, S. 145f. (1636): „Man gab den Armen von jedem Backvorgang ein Brot, […] welches damals als Krieg, Pest und Hunger hieselbst gar übel hauseten, von armen Leuten nicht für eine geringe Gabe gehalten ward, sintemal man damals oft weder Brot noch Bier und Geld haben konnte, und viele, meistenteils aber die Soldaten Hunde und Katzen, Pferde- und Menschenfleisch fraßen und nicht einmal bekommen konnten“. 1641 heißt es über die Prignitz: „So sind auch alle Dörfer so gar verwüstet, verödet, universaliter et particulariter in Brand gesteckt, die Untertanen Hungers und des milites immanitet [Unmenschlichkeit, Rohheit] halber gestorben und ins Elend [Ausland] verlaufen, dass man in dem ganzen Kreise nach angestellter fleißiger Inquisition bloß 373 Bauersleute, die doch etliche gar wenig ausgenommen, weder Hunde noch Katzen, weniger etliche Lebensmittel haben, besonderen sich vom Obste und wohl ganz unnatürlichen Speisen aufhalten müssen, gefunden worden“. HERRMANN, Ländliche Bevölkerung, S. 86. Der Bieberauer Pfarrer Minck (1635); KUNZ; LIZALEK, Südhessische Chroniken, S. 261: „Durch diesen Hunger verschmachteten viele Leut dermaßen, daß nichts als Haut und Bein an ihnen war, die Haut hing ihnen am Leib wie ein Sack, waren ganz schwarz-gelb, mit weiten Augen, gepläcketen Zähnen, grindicht, krätzig, gelbsichtig, dick geschwollen, febricht [= fiebrig], daß einem grauete, sie anzusehen“. ZILLHARDT, Dreißigjähriger Krieg, S. 161f. (1635): „Dan auß diser teürung und hungersnot ist entstanden noch ein jamer uber alle jamer, nemlich ein sterbet und pestelentz, das vüll taußendt menschen sind zu grundt gangen durch hunger, krieg und pestelenz. Dan durch den hunger ist von denen armen menschen vüll greüwlich und abscheüliches dings auffgefressen worden. Alls nemlich allerley ungereimbten dings: hundt und katzen, meüß und abgangen vüch, roßfleisch, das der schinder und meister uff dem vassen sein fleisch von dem abgangne vüch, als roß, hundt und andere thier, ist hingenomen worden, und haben dannoch einander drumb gerißen und für köstlich gut gehalten. Es ist auch für gut gehalten worden allerley kraut uff dem feld: die distel, die nesle, schersich, hanefüeß, schmerbel, schertele. In suma allerley kraut ist gut gewessen, dan der hunger ist ein guter koch, wie man im sprichwort sagt“. Vgl. auch die Lebensbeschreibung des Gottfried Andreae (1637); DOLLINGER, Schwarzbuch, S. 321: „Doch im Jahr 1637 stieg das Elend auf’s höchste, nachdem kaum 200 Bauern in der untern Pfalz mehr übrig waren, da die übrigen teils an Hunger und Pest bereits gestorben, teils von den Kaiserlichen erwürgt oder als Soldaten weggeschleppt worden waren … Der Hunger aber zwang die Leute zu den unnatürlichsten Nahrungsmitteln: Gras, Kräuter, dürre und grüne Baumblätter, Felle von Tieren; Hunde, Katzen, Ratzen, Mäuse, Frösche und faulendes Aas waren gesuchte Bissen. Die Hungernden erschlugen einander selbst, verzehrten sie, durchwühlten Gottesäcker, erstiegen Galgen und Rad und nahmen die Toten zur Speise weg“. Notiz aus dem Pfarrbuch von Mauern (LK Neuburg/Donau) für 1648: „Viele haben aus Hunger Roßmist gegessen, der Feind hat alles fort; es ist nichts angebaut worden. Viele sind Hungers gestorben, die Überlebenden nähren sich von Wurzeln und Baumblättern und sind froh um die Häute der gefallenen Pferde“. [frdl. Mitteilung von Herrn Fahmüller, Pfeffenhausen]. Der Kitzinger Pfarrer Bartholomäus Dietwar [1592-1670] über 1649; DIETWAR, Chronik, S. 91: „Etliche tausend bayerische Bauern bettelten mit Weib und Kind durchs Land. Darunter waren auch Mörder. Sie stahlen und raubten was sie konnten. Das war Gottes sichtbare Strafe dafür, dass der Kurfürst von Bayern im 30jährigen Kriege viele Tausend armer Leute gemacht hatte. Darum war sein Land im vorigen Jahre durch die Schweden und Franzosen wieder verdorben worden, also dass seine Leute von München und Landshut her das Frankenland durchliefen, das gebettelte Brot dörrten und heim nach Bayern trugen“. Aus Nördlingen wird anlässlich der Belagerung 1634 berichtet; KESSLER, Belagerung, S. 38: „Um diese Zeit sind die Rosse wegen Mangels an Futter so erkrankt und so matt geworden, daß sie häufig einfach hingefallen und verendet sind. Von dem S. H. Schinder Jörg Schmid sind hinter dem Feilturm 2 große Gruben gegraben und die Pferde darin verscharrt worden. Die Armen und Bettelleute aber haben sich auch dabei befunden und haben, wenn man die Pferde hat vergraben wollen, aus großem Hunger ziemlich große Stücke davon herausgeschnitten, das Selbige gekocht und von solchem ihren Hunger gestillt, und gebüßt. Die armen Leute sind zur Nacht, um 12 Uhr, über solches Aas gekommen und haben es davon getragen“. KESSLER, Belagerung, S. 63: „Die kaiserlichen, spanischen, welschen, französischen und deutschen Soldaten sind gleichsam aus dem ausgebrannten Turm herundergefallen und jämmerlich aufeinander gelegen. Die armen Tagelöhner haben die gebratenen Schulterblätter von den Achseln abgenommen und für gutes Schweinefleisch gefressen“. Auch Regimenter wie das des kurkölnischen Obristen Hugo v. Tyrell[i] lösten sich wegen Hunger auf. Der Salemer Mönch Bürster (1644); WEECH, Sebastian Bürsters Beschreibung, S. 196: „Dan ehe muoß der burger sterben zehen mal, ehe der soldat verderben ainmahl“. HÄVECKER, Chronica und Beschreibung, S. 96 (Calbe 1642): „Uber dieses ist dieser Ort auch mit Theurung und Hungersnoth nicht verschonet geblieben. Denn Ao. 1642. hat ein Scheffel Rocken 3. Thl. und mehr gegolten / und man das Getreyde allhier nicht einmal darum erlangen können / sondern es hat dasselbe von andern Orten müssen geholet werden; Die nun kein Geld gehabt / es so theur zu bezahlen / haben sich mit geschroteten Bohnen / Erbsen- und Gersten-Brod behelffen müssen / so aber auch beynöthig gewesen. Dahero viel arme Leute statt des Korns / mit Knoten-Kafft / Wurtzeln aus der Erden sich sättigen / und das Kraut auf dem Felde kochen und essen müssen. Und weil eben in derselben Zeit die Engel- und Schottländer in der Stadt gelegen / sind derer viel wegen Mangel des Brods gestorben / und haben einige den Hunger mit Pferdefleisch zu stillen gesuchet / und das Fleisch des verreckten Viehes gegessen“. Der Zeitzeuge Hanns Kahn aus Klings/Rhön; LEHMANN, Leben und Sterben, S. 172 (1638): „Das Getreide wurde [von den Soldaten] weggeführt. Kein Bauer hatte mehhr Lust zu säen. Keiner hatte mehr Lust zu arbeiten, weil er es doch nicht genießen konnte. Es kam nur das Nötigste in die Erde, und dieses hatten die Soldaten gestohlen. Es kam eine böse Hungersnot. Viele sind gestorben. Die schwedischen Reiter und die Kroaten mussten sich mit kleinem Brot begnügen. Unser Brot gestand damals aus gemahlenen Eicheln, Wicken und wenigem Korn. Die solches hatten, konnten froh sein. Manch reicher Mann ist aus Hunger gestorben […] Man sieht oft, dass es Menschen in der Not an jeder Erklärung mangelt. Mit gesottenem Gras und Aasfleisch glaubten viele, dem Hunger zu entgehen und starben erst recht an den abscheulichen Sachen, die sie verschlangen“. Vgl. auch die zeitgenössische Darstellung von VINCE, Lamentations, S. 35ff. Z. T. sollen sich die verhungernden Soldaten regelrecht zu Tod gefressen haben; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 117 (1634): „Den 26. Decembris zogen die Soissischen Soldaten hinaus / und kamen dargegen 3. Compagnien Schwaben herein von dem Freybergischen Regiment / die hatten meistenteils alle Weiber und 5. biß 6 Kinder / alle sehr verhungert / die frassen alles aus / was sie bekommen kunten / mit solcher Begierde und in solcher Mäng / daß etlichen der Wanst zersprang. Zween Soldaten hatten 35. Glös und 3. Spital Laiblein Brods uff einen Sitz gessen / hatte der eine noch ½ Glos im Munde / da er starbe“. Der Chronist Georg Friedrich Dhein berichtet über die Zustände in der Festung Hanau (1636); KURZ, Das Leben, S. 132: „Und da unter denen Scharmützel von Freund und Feind ein wohl gehaltenes Pferd erlegt wurde, gingen viele des armen Volks hinaus, rissen sich um das Aas, brachten von dem stinkenden Fleisch so viel als möglich war zu ihrem Unterhalt herein, wie denn auch sonsten Pferde-, Esel- und Hundefleisch gekochet wurde auf dem Markt verkaufet. Katzen estimirte man vor Wildbret und etliche allzu Fleisch begierige Leut handelten dem Scharfrichter gedörrtes Schindfleisch ab zu ihrer Speis“. Als Ersatz nahm man auch Gras oder Kräuter, „da viele hundert Menschen schwere Krankheit, Lähmung, Scharbock und die Mundfaulung bekamen, auch etliche Menschen sind auf der Gassen verschmachtet und niedergefallen, auf welches vielfältige Elend so mancher sehr zu Herzen genommen, sehr viele public und privat Almosen gereichet worden, wiwohl dem Elend nicht zu steuern gewesen“. Hungersnot: BLÖTHNER, Apocalyptica, S. 118f.: „Anno 1638 ist wieder eine Theuerung nach dem vorigen Krieg und der Pest erfolget, so daß ein Leipziger Scheffel [103, 83 Liter; BW] um 10 G[ulden; BW]. Verkauft worden. Dahero weil die Armen es nicht bezahlen, auch vor den Thüren nichts mehr kriegen kunten, so wurden vor großem Hunger Hunde und Katzen geschlachtet, ja das Aas von dem Schindanger [=> Schindanger; BW] geholet und gefressen, und wollte wenig zureichen, deßwegen viel Leute verhungert und in den Misthaufen gestorben, so vorhin auf dem Lande schöne Güter gehabt; daselbst viel arm Volck sich von hier nach dem Altenburgischen gewendet, woselbst sie auch erhalten worden; Es haben sich auch einige gutthätige Hertzen gefunden, die den Armen wöchendlich ein oder zweymahl zu gewissen Tagen Brod haben mitgetheilet, worunter der Herr Superintendent D. Leyser, Herr Archediakonus M. Rinckard, Herr Bürgermeister Müller wie auch andere wohlhabende Bürger sich mit befunden haben, dass iedweder einen oder zwei Scheffel [1 Scheffel = 112, 15 Liter, BW] kauffte und das hiervon gebackene Brod unter die Armen austheilete, so wollte es doch nicht zulangen, denn die Menge war zu groß, weil offt vor einem solchen Hausse 4, 5, 6 bis 800 Menschen an Männern, Weibern und Kindern gestanden, welche einander sehr gedrenget, darunter viel Leute vom Lande, so vor dem Kriege nicht vor 800 oder 1000 Gulden, ja wohl nicht vor 2000 Gulden gegeben hätten. Wenn nun die Leute ein bißgen Brod erhalten, haben sie es nicht flugs gegessen, sondern nur daran gerochen und haben Gelegenheit gesuchet, ob sie einen Hund oder eine Katze damit fangen können. Wenn sie denn einen Hund bekommen, haben sie denselben an einem Strick bey sich geführet, denen wohl 20 oder 30 arme Leute beyher gefolget, gleichsam als wenn sie mit dem Hunde zu Grabe gehen wollten. Wenn sie nun vor die Stadt auf den Graben kommen sind, da haben sie geschlachtet und gebraten, was sie bekommen, da ist auf dem Graben um die Stadt herumb ein klein Feuer nach dem anderen gewesen, darbey die armen Leute gekocht und an hölzernen Spießen gebraten, was sie nur bekommen. Denn wenn der Cavaller [Abdecker, BW] mit dem Karn ein Aas hinausgeführet, ist das arme Volck häuffig nachgelauffen, und haben ein Stück nach dem anderen davon abgeschnitten. Oder wenn eine Kuh verworfen und das Kalb gleich unzeitig gewesen, haben sie es doch geholet, gekocht, gebraten und alles gegessen. Ja es war das arme Volck so abgemattet und verhungert, daß sie gingen, als wie die Schämen (!) [Schemen; BW] war Gottes Strafe so groß, daß sie gleichsam nicht kunten wegkommen oder an andere Oerter lauffen, sondern lieber hier verhungerten, da es doch, wie obgedacht, im Altenburgischen und an anderen Orten nicht so teuer, auch noch eher Brod vors Geld oder vor den Türen zu bekommen war, als hier. Sonderlich aber wenn der Abend herbey kahm, da hätte es oftmals einen Stein erbarmen mögen, wie das arme Volck winselte und die Nacht über in den Misthauffen schrie und bath. Eins rufte hier, das andere dort, tausendmahl um Gottes-Willen umb ein bißgen Brod, oder nur um ein Krümelgen; ein anders etwa umb ein Trünklein Wasser oder Kosent [Kofent = Dünnbier; BW] und dergeleichen, daß man froh war, wenn es wieder Tag wurde; denn das Elend und große Geschrey kunte man ohne hefftige Gemüths-Bewegung nicht ansehen oder anhören“. Hunger führte u. a. zu Kannibalismus; vgl. „Gründtlicher vnnd warhaffter Bericht / vnnd Erzehlung Der Vorhin vnerhörten Thaten vnd abscheulichen Exempel“ (1638), ohne Seitenangabe: „Herman Seidel / ein frommer Mann / von Offenburg / welcher zu Lichtenau eine Schwester / die Ihm sehr lieb gewesen / vnd derhalben seinen Sohn zu hir geschicket / mit ein wenig nahrung / dieser Knabe kömmet vngehindert fort / alß er nach Lichtenaw kömbt / vnd niemand findet / auch schon im widerkehren ist nach hause zugehen / kömmet er ohn gefehr bey ein Fischerhäußlin / da ers rauchen sihet / vnd wie denn die Jugend vorwitzig / lauffet er hinzu / vnd wird eines Weibes gewar / die beim heerde sitzt / vnd kochet / vnd beynebens schrecklich heulet und weinet / neben dem heerde hencket ein Kind an einem stecken / welcher durch beyde Waden gangen / vnd dz Kind den kopff vnter sich gehangen / ist auffgeschnitten vnd geschlachtet / dieser Knabe lauffet mit angst vnd furcht vmbgeben / biß er nach Offenburg kombt / sagts seinem Vater / dieser zeigts der Obrigkeit an / vnd muß dieser Knabe mit einer ziemlich starcken Guarnison dahin / welchs also befunden / vnd das Weib gleich auch essend vnd weinend finden / haben aber vom Kinde noch funden die 2. Vntertheil / den lincken Arm / vnd Kopff / das andere hat sie schon verzehret gehabt: vñ ist diß Weib / nebenst dem Kinde auff Offenburg genommen worden: alß man sie aber gefraget: wie sie solchen Mord vnd Todschlag gleichwol vbers Hertze bringen können ? hat sie darauff geantwortet / sie hette es nicht gethan / sondern der grausame Hunger / dessen quall vnmenschlich were /das vbrige wolte sie der Obrigkeit befehlen zu verantworten. Hat aber nur 16. Tage nach diesem gelebet“.